125 Jahre Golf in der Schweizer Presse

Die Präsenz des Golfs in den Schweizer Medien spiegelt die sehr langsame Entwicklung wider, die der Golfsport seit seinen Anfängen in unserem Land durchlaufen hat. In den fünfzig Jahren zwischen 1920 und 1970 galt Golf oft als elitäre Freizeitbeschäftigung, die wenig Interesse weckte und in der Presse sogar spöttische Kommentare hervorrief. Dann änderte sich die Haltung der Medien. Golf wurde als echte Sportart anerkannt, die offener und populärer wurde und in der sich Schweizer Athletinnen und Athleten auf internationaler Ebene profilierten. Die ökologischen Aspekte und die Bemühungen von Swiss Golf um Nachhaltigkeit stehen weiterhin im Mittelpunkt des Medieninteresses.

Seit den Anfängen des Golfsports in der Schweiz verfolgten Tageszeitungen und Magazine, wenn auch eher diskret, die Entwicklung dieser neuen Sportart im Land. Dabei lassen sich drei Phasen unterscheiden. Die erste Phase, die grob von 1920 bis 1970 reicht, ist geprägt von einer mässigen Aufmerksamkeit für die Aktivitäten der Clubs und Golfer. Golf galt meist als teure und elitäre Freizeitbeschäftigung und war daher manchmal Gegenstand ironischer, spöttischer und sogar verächtlicher Kommentare. Unwissenheit ist weit verbreitet. In der zweiten Phase, ab den 1970er-Jahren, änderte sich die Haltung der Tageszeitungen allmählich und erreichte von 1980 bis 2005 ein «goldenes Zeitalter». Im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts, der dritten Phase, verfolgen die Tageszeitungen aus der Ferne die Entwicklung des Sports, seine Demokratisierung und die Leistungen der besten Spielerinnen und Spieler in der Schweiz und im Ausland. Golf wird immer weniger als eine Aktivität für Reiche und Snobs angesehen und erreicht den Status einer vollwertigen Sportart, die 2016 erneut olympisch wurde. Die Printmedien und das Fernsehen spiegeln gerne die kritische Sichtweise der ökologischen Kreise wider, trotz der Bemühungen der Clubs und des Dachverbands ASG, später Swiss Golf, die Verantwortlichen der Golfplätze zu einer Änderung ihrer als umweltschädlich angesehenen Praktiken zu bewegen.

Die SRG interessiert sich nicht für Golf, mit Ausnahme von ein oder zwei Turnieren und vor allem dem Swiss Open - European Masters in Crans-Montana. Das seit 1939 vom Golfclub Crans-sur-Sierre organisierte Turnier erfreut sich seit 1960 wachsender Beliebtheit, zunächst beim Publikum, dann in den Zeitungen und schliesslich ab den 1970er-Jahren auch im Fernsehen.

Erste Erwähnungen in der Presse

Die ältesten Artikel über Golf in der Schweiz erschienen in einer kleinen Zeitschrift, The Alpine Post, die auch den Davos Courrier und den Engadin Express umfasst. Darin sind die Entwicklungsetappen des zweitältesten Golfplatzes der Schweiz, der 1893 in Samedan gegründet wurde, nachzulesen. Zahlreiche Faksimiles dieser Publikation sind im Buch von Gianni Bass und Adriano Testa, Engadine Golf Club 1893-1993, abgedruckt. Sie liefern seltene Informationen über eine wenig bekannte Epoche der Anfänge des Golfsports in der Schweiz.

La Suisse sportive, die von 1897 bis 1932 in Genf erschien, enthält relativ ausführliche Informationen über den Golfsport. Sie befasst sich insbesondere mit den Anfängen der Clubs in Lausanne und Genf und veröffentlicht die ersten Fotos von dort stattfindenden Veranstaltungen, beschränkt sich jedoch nicht auf diese beiden Clubs. Sie enthält Übersichten über die Golfplätze der Schweiz mit den wichtigsten Veranstaltungen und erwähnt die Grundsätze des Golfsports.

Auch die Tageszeitungen interessieren sich für den Golfsport. Die Gründung und die Anfänge des Golfsports in Lausanne werden in der Gazette de Lausanne, der Tribune de Lausanne, der Feuille d’Avis de Lausanne und der Nouvelle Revue de Lausanne ausführlich kommentiert. Bereits 1919 finden sich dort Beschreibungen der politischen und administrativen Schritte, die zur Einweihung der ersten Löcher im Jahr 1921 führten. Die Tageszeitungen berichten über das Eröffnungsturnier und geben die Reden des Präsidenten Oscar Dollfuss und der politischen Behörden wieder.

Mit einem Jahr Verspätung wurde 1922 der Golfplatz von Onex in der Nähe von Genf eröffnet. Im Journal de Genève (Ausgabe vom 7. Dezember 1922) finden sich die Namen der Institutionen, die das Projekt ins Leben gerufen hatten, darunter die SDN (Société des Nations) und das BIT (Bureau International du Travail), aber auch die Société des intérêts de Genève und die Société des hôteliers de la ville.

Auch das Tessin bleibt nicht zurück: Der Corriere del Ticino beschreibt am 27. November 1923 die Einweihung des Golfplatzes von Lugano in Magliaso und listet die anwesenden Persönlichkeiten auf, darunter die Direktoren des Grand Hotels und des Hotels Bristol. Am 4. April 1924 lässt die Tessiner Tageszeitung Ruggero Dollfus, Präsident des Clubs, Nationalrat und Oberst der Armee, zu Wort kommen. Dieser betont die Bedeutung des Golfsports für den Tourismus und ermutigt den Corriere del Ticino, diesem neuen Sport in seinen Spalten Platz einzuräumen. Er ist zweifellos der erste Verantwortliche des Schweizer Golfsports, der sich um die Unterstützung der Presse bemüht.

Die erste Erwähnung des Golfplatzes von Crans-sur-Sierre im Nouvelliste et Feuille d’Avis du Rhône geht auf den 17. August 1929 zurück. Die Walliser Tageszeitung berichtet über die Eröffnung des neuen 18-Loch-Platzes durch Staatsrat Maurice Troillet und den ersten Präsidenten des Golfclubs Crans, René Payot, damals Berner Korrespondent des Journal de Genève.

Die NZZ (Neue Zürcher Zeitung) vom 23. September 1931 beschreibt den Eröffnungstag des Golf & Country Club Zumikon am Samstag, den 19. September. Der offizielle Teil unter dem Vorsitz von Alfred Dürler-Tobler, Präsident des Clubs, ist geprägt von Reden von Vertretern des Staatsrats und des Stadtrats der Stadt Zürich. Das Eröffnungsturnier gegen Bogey gewann Francesco Parodi aus Genf vor 43 Konkurrenten. Der Tag wurde mit einem Ball für 130 Personen gekrönt. Das Journal de Genève hatte bereits in seiner Ausgabe vom 2. Februar 1929 die Gründung eines Vereins zum Bau eines Golfplatzes in Zumikon angekündigt.

Golf in den Archiven

Schweizer Filmarchiv

Alice in Switzerland (1939) – Alice au Pays Romand (1942), Alberto Cavalcanti

Archiv der Radio Télévision Suisse Romande (RTS)

1901 - Carrefour_1961_Spécial Golf à Crans-Montana.mp4

1902 – 5 à 6 des jeunes_1964_Jeunes caddies de Crans-sur-Sierre.mp4

1903 – Avant-première sportive_1965_Présentation du matériel utilisé.mp4

1904 – Sous la loupe_1981_Golf, de l'ambassadeur au ramoneur.mp4

Von den Anfängen bis in die 1970er Jahre

Die Sammlung von Erwähnungen des Golfsports in den grossen Schweizer Tageszeitungen seit den Anfängen dieses Sports in Lausanne, Genf, Zürich oder im Tessin lässt zwei Kategorien von Informationen erkennen. Heute überrascht es, dass in den grossen Zeitungen der Westschweiz wie dem Journal de Genève, der Gazette de Lausanne, Tribune de Lausanne oder Feuille d’Avis de Lausanne und in geringerem Masse auch in der NZZ oder im Corriere del Ticino regelmässig detaillierte Ranglisten kleinerer lokaler Turniere in Form von kurzen Meldungen zu finden sind. Darin sind nicht nur die Namen der Sieger aufgeführt, sondern oft auch die fünf oder sogar zehn Bestplatzierten mit ihren Ergebnissen. Die Tageszeitungen der Genferseeregion veröffentlichen auch die Ergebnisse der Turniere auf den Golfplätzen von Montreux oder Crans, und umgekehrt interessiert sich die NZZ manchmal für die Ranglisten der Golfplätze von Luzern, Axenfels oder Samedan.

Die Zeitungen erhielten diese Ranglisten, weil die Sekretariate der Clubs sich die Mühe machten, sie ihnen während der gesamten Sommersaison Woche für Woche zuzusenden. Das Interesse der Redaktionen an diesen Informationen ist überraschend, zumal die Zahl der aktiven Mitglieder der Golfclubs zu dieser Zeit gering war. In Lausanne und Genf waren es kaum mehr als hundert. Zu beachten ist, dass die Veröffentlichung der Ergebnisse in Form von Kurzmeldungen aufgrund des mehrspaltigen Layouts der Tageszeitungen möglich war. Sie nahmen nur sehr wenig Platz auf einer Seite ein. Für die Geschichte dieser Clubs können diese Ranglisten eine wertvolle Informationsquelle sein, da nur wenige Vereine in ihren Archiven Aufzeichnungen über diese kleinen wöchentlichen Erfolge aufbewahren.

Zu diesen sehr punktuellen und lokalen Ergebnissen kommen Berichte über das Vereinsleben, Versammlungsprotokolle, Ankündigungen von Erweiterungen der Anlagen, während des Zweiten Weltkriegs die Auswirkungen des Plan Wahlen, Präsidentenwechsel oder auch Jubiläen zum 25- oder 50-jährigen Bestehen der Vereine hinzu.

Auf sportlicher Ebene finden sich die Ergebnisse der nationalen und internationalen Meisterschaften der Schweiz, Begegnungen und Meisterschaften zwischen Clubs sowie Wettkämpfe für Amateure und Profis. Zu den Sportnachrichten gehören auch internationale Begegnungen zwischen Schweizer und ausländischen Mannschaften aus Frankreich, Deutschland, Italien und auch Belgien. Der Golf Club Lausanne organisiert 1934, 1935 und 1936 drei internationale «Quinzaines», über die in der lokalen Presse ausführlich berichtet wird. Schliesslich ist anzumerken, dass die Veröffentlichung dieser Ergebnisse in einer Vielzahl von Tageszeitungen nicht systematisch erfolgt. Die Informationen erscheinen mal hier, mal dort, in einem Jahr ja, im nächsten Jahr nein.

Artikel in der Deutschschweiz 1930-1970

Die grossen Tageszeitungen ergänzen die spärlichen Berichte über Golf in den Jahren 1920-1970 gelegentlich mit informativen und positiven Artikeln über diesen noch wenig bekannten oder gar unbekannten Sport. Kurz vor der offiziellen Eröffnung des Golf & Country Club Zumikon stellt die NZZ in ihrer Ausgabe vom 18. Juli 1931 Fragen und eröffnet Perspektiven, die bis zur Jahrhundertwende regelmässig wieder auftauchen: Ausbau der Golfmöglichkeiten, «Volksgolf», öffentliche Golfplätze und die Notwendigkeit für Ferienorte, über einen gut gepflegten Platz zu verfügen. Am 17. April 1939 greift die Zürcher Tageszeitung ähnliche Themen auf und entwickelt sie weiter, beispielsweise die demokratischen und volksnahen Aspekte des Golfsports in Grossbritannien. Sie beschreibt den Schwung, erklärt die Spielregeln und versichert, dass Jung und Alt durch regelmässiges Spielen ihre körperliche Fitness verbessern können.

In ihrer Ausgabe vom 3. Juli 1940, mitten im Krieg, stellt die NZZ fest, dass Golf nicht nur in neutralen Ländern, sondern auch in den Krieg führenden Ländern weiterhin gespielt wird. Die Tageszeitung fährt mit einer soziologischen Analyse der Welt der Golfclubs fort. Ist Golf ein Teufelssport, fragt der Autor ... «Nicht der Teufel, sondern ein Weiser hat den Golfsport erfunden», lautet sein Fazit.

Aus der NZZ vom 12. Juli 1957 erfahren wir, wie Vertreter der Zürcher Presse von H. C. Wehrli, dem Präsidenten der ASG, zu einem Besuch des Clubs in Zumikon eingeladen wurden, einem «Paradies für Golfer», wie es in einem langen Artikel heisst. Der Autor, ein professioneller Journalist, stellt den Platz vor, erklärt das Spiel und probiert unter der fachkundigen Anleitung der Profis Robert Lanz und Henry Mann sogar einen Schlag aus. Am 13. September 1963 fragt sich die Tageszeitung, warum es in Japan fast zwei Millionen Golfer gibt, während die ASG nur 2500 Mitglieder zählt. In mehreren nachfolgenden ganzseitigen Artikeln wird ein ähnlicher Vergleich mit den USA gezogen, wo der Sport beliebt ist und von mehr als acht Millionen Spielern ausgeübt wird. Im Gegensatz zur Schweiz ist Golf dort seit langem als Wettkampfsport anerkannt (5. Juni 1964, 13. Mai 1966, 10. Juli 1966). Am 23. Februar 1973 betont die NZZ, dass Golf kein Sport für Millionäre ist und sich in Deutschland zunehmender Beliebtheit erfreut.

Artikel in der Westschweiz 1930–1970

Am 19. Mai 1930 veröffentlicht das Journal de Genève einen langen Artikel über Golf, verfasst von René Payot, damals Korrespondent der Zeitung in Bern, ausgezeichneter Spieler und bereits Präsident des Golfclubs Crans-sur-Sierre. Der Autor stellt den grossen Bobby Jones und den Amateurgolfsport vor und geht dabei ausführlich auf den Walker Cup und die bevorstehende Begegnung der Schweizer und französischen Mannschaften in La Boulie ein. Ebenfalls aus der Feder von René Payot stammt eine detaillierte Beschreibung mehrerer Golfplätze in der Schweiz, die am 11. Juli 1935 im Journal de Genève erschien und einen besonderen Schwerpunkt auf den Lieblingsplatz des Autors in Crans legt: «Auf 1500 m Höhe, auf einem hügeligen, von Wäldern durchzogenen Plateau, findet der Spieler den schönsten Golfplatz der Alpen, dank seiner unvergleichlichen Lage, der Länge und Vielfalt seiner Löcher und der Qualität seines dichten Rasens, auf dem man seinen Ball immer gut platziert findet.»

Am 11. Oktober 1962 beginnt in der Gazette de Lausanne ein langes Interview von Paul Golaz mit dem lokalen Profi Georges Grisoni mit diesen Worten: «In Marin, am Rande der Wälder des Jorat, nur einen Steinwurf vom Chalet-à-Gobet entfernt, liegt der Golfplatz von Lausanne mit seinen achtzehn Löchern in einer wunderschönen, ruhigen und malerischen Landschaft, die in der Ferne von den bläulichen Bergen umrahmt wird. Wenn man das Golfspiel auf seine einfachste Form reduziert, besteht es darin, einen kleinen weissen Ball mit einem Schläger in Richtung eines mit einer Fahne markierten Lochs zu schlagen und ihn mit möglichst wenigen Schlägen in dieses Loch zu befördern. Und dann beginnt man beim nächsten Loch von vorne. Allerdings ist das, wie man sich vorstellen kann, nicht einfach, denn es müssen eine Reihe von Bedingungen perfekt zusammenkommen, darunter vor allem Selbstbeherrschung. Georges Grisoni beschreibt anschliessend die Merkmale des Schwungs und die Eigenschaften, die einen guten Golfer ausmachen.»

Unter der Überschrift «45’000 Franken zu gewinnen auf dem Golfplatz von Lausanne!» freut sich die Gazette de Lausanne vom 16. Juni 1967 über die «seltene Ehre für einen europäischen Golfplatz» (die dem Golf-Club de Lausanne zuteilwird): «Zwei der talentiertesten Profispielerinnen der Welt, Caroll Mann, eine grossgewachsene, blonde, 26jährige Engländerin, une Sandra Haynie, 24, eine kleinere Amerikanerin mit braunen Haaren, werden dort um 10’000 Dollar spielen.» Ziel der Aktion war ein 50-minütiger Film, der von einem Team aus 35 Personen, 7 Kameras und 2 Reportern sowie einem Hubschrauber gedreht wurde.

Am 23. Juni 1967 schreibt Ch. L. in einem Artikel über die Internationale Schweizer Meisterschaft in Genf im Journal de Genève: «Der Laie wird vielleicht Schwierigkeiten haben, Golf in einer Sportrubrik zu akzeptieren, und mit einem Achselzucken sagen: ‚Das ist ein Sport für junge Damen oder ältere Herren.‘ Und doch muss man nur einige Augenblicke unter dem bemerkenswerten Laubdach des Golf Clubs von Genf verbringen, um zu erkennen, dass dieser Sport von seinen Spielern viel Kraft, Beweglichkeit, Ausdauer und technische Präzision verlangt. Man muss es nur einmal ausprobieren, um zu erkennen, dass es gar nicht so einfach ist, wie manche denken. Golfspieler sind unserer Meinung nach Sportler wie alle anderen auch.»

Kritische oder ironische Artikel 1926–1970

Den positiven Informationen und Artikeln, die seit den Anfängen des Golfsports in der Schweiz bis in die 1970er Jahre veröffentlicht wurden, stehen oft kritische oder ironische Stellungnahmen gegenüber. So beschreibt ein langer Artikel von Joé Navarro, der am 26. August 1926 im Journal de Genève erschien, das Spiel ausführlich, wenn auch nicht ohne Herablassung. Der Artikel endet mit folgenden Zeilen: «Durch die Kraft der Schläge mit dem ‘Schläger’ bewirkt es eine deutliche Muskelverbesserung, ist hervorragend für die Atmungsfunktionen und aufgrund seiner Ungefährlichkeit sowohl für junge Menschen als auch für ältere Menschen zu empfehlen, die darin eine attraktive Gymnastik und gleichzeitig eine wertvolle Erholung finden.»

Zur gleichen Zeit schrieb die Gazette de Lausanne vom 30. Dezember 1927: «Golf erfordert Eigenschaften, die der Schweizer Charakter auszeichnen: Ruhe, Gelassenheit, Geschicklichkeit und ein gutes Auge. Man muss jedoch bedenken, dass die Schweizer im Laufe ihrer Geschichte nicht das friedliche Leben führten, das für die Ausübung des Golfsports erforderlich ist. Sie hatten dringlichere Aufgaben zu erfüllen, und als sie das von den Schotten praktizierte Spiel kennenlernten, betrachteten sie es zweifellos mit der Verachtung, die ihm noch heute viele Eidgenossen entgegenbringen. Diese Einstellung trug wesentlich dazu bei, dass sich die Einführung des Golfsports in der Schweiz verzögerte, zumal die Anlage eines Golfplatzes in der Nähe einer Stadt im Allgemeinen recht schwierig ist. Die Verhandlungen mit den Bauern, denen das Land gehörte, waren zudem fast immer mühsam. So entstand der Schweizer Golfsport in den Bergen. Vor etwa dreissig Jahren wurde der erste Golfplatz in Samedan (Graubünden) angelegt.» (Da irrte sich der Journalist, den der erste Golfplatz in der Schweiz wurde bereits 1891durch den St. Moritz Golf Club zwischen dem Dorf und dem St.Moritzer See gebaut.)

In der Gazette de Lausanne vom 2. Februar 1930 findet sich unter der Unterschrift des französischen Schriftstellers und Humoristen Hervé Lauwick (1891–1975) eine lange Satire über den Golfsport. «Man könnte über Golf sagen, was man über Joggen gesagt hat: Es ist die Art und Weise, wie reiche Leute spazieren gehen... Es ist sehr selten, dass ein Postbote Golf spielt. Unter Konditoren, Sandwichverkäufern, Prospektverteiler oder Hausierern findet man keinen einzigen Golfspieler. Für diese Leute ist Golf nutzlos.»

Die Wochenzeitung L’Illustré lässt in ihrer Ausgabe vom 14. Juni 1934 Jean Peitrequin, Journalist und zukünftiger Stadtpräsident von Lausanne, in einem offenen Forum zum Thema Golf zu Wort kommen, aus dem hier ein Auszug folgt: «Golf ist der Inbegriff eines eleganten Sports. Er erfordert ein gutes Auge, einen grossen, gut mit Löchern versehenen Rasenplatz, einen Satz gebogener Schläger und einen Träger (caddie). Ausserdem braucht man kleine harte Bälle, die sehr wehtun, wenn sie ins Auge treffen. Wie alle Sportarten erscheint auch diese äusserst sinnlos, wenn man sie nicht ausübt. Aber sobald man damit anfängt, findet man nur noch lobende Worte dafür, denn man muss an das glauben, was man tut, auch beim Spielen, sonst wäre das Leben langweilig. Es versteht sich von selbst, dass die besten Staatsmänner, die Prinzen der Wissenschaft und die grössten Dummköpfe der Welt sehr gut Golf spielen können. Das Wichtigste ist, keine Löcher im Gedächtnis zu haben, sondern sich im Gegenteil an die Löcher zu erinnern».

Unter dem Titel «L’air de Lausanne-Golf» veröffentlichte die Feuille d’Avis de Lausanne in ihrer Ausgabe vom 25. Juni 1955 diesen wohl humorvollen Kommentar: «Neulich habe ich einige Zeit auf dem Golfplatz En Marin verbracht, einem ‘Link’, den ausländische Liebhaber dieses Sports – aus Schottland stammend – angeblich untereinander weiterempfehlen. Es stimmt, dass man ohne solide Englischkenntnisse keinen Grund hat, sich in dieser Gegend aufzuhalten, die mit ihren wie von einem Meisterfriseur gemähten Greens, den dunkelgrünen Waldrändern und dem gepflegten Clubhaus ansonsten wunderschön ist. Dennoch gibt es zahlreiche Schaulustige, die aus sicherer Entfernung den bereits etwas dicklichen Herren zusehen, wie sie ihre ‘Clubs’ (hier handelt es sich um Stöcke!) schwingen, die von ‘Caddies’ treu begleitet werden, die diese Instrumente tragen und die Bälle einsammeln, die manchmal weit von den ‘Löchern’ entfernt landen, in denen sie eigentlich landen sollten. ‘Hunde sind auf dem Platz nicht erlaubt’, steht auf einem Schild. Ich frage mich, warum. Denn wenn es darum geht, Schäden am Rasen zu vermeiden, müsste man auch vielen Spielern den Platz verbieten! Gibt es unter diesen angehenden Champions nicht einige, die bei jedem Schlag ein paar Quadratdezimeter Rasen umgraben? ‘But it doesn’t matter’, Hauptsache, man hat Spass!»

1971: Wendepunkt in der journalistischen Mentalität

Der Sommer 1971 markiert einen Wendepunkt, zumindest in der Region Lausanne. Der Golf Club Lausanne organisiert zum ersten Mal die Team-Amateur-Europameisterschaft (vom 23. bis 28. Juni). Die Organisatoren richten einen richtigen Pressedienst ein, der von einem professionellen Journalisten, Frédéric Schlatter, geleitet und von den Redaktoren der Schweizer Golf Revue, Marina und Pierre Ducrey, unterstützt wird.

Der Erfolg ist erfreulich. Alle Tageszeitungen der damaligen Zeit, die Tribune de Lausanne, die Feuille d'Avis de Lausanne, die Nouvelle Revue de Lausanne, die Gazette de Lausanne und das Journal de Genève veröffentlichen Sonderseiten zum Thema Golf sowie detaillierte, oft illustrierte Berichte über die einzelnen Phasen des Turniers. Das Westschweizer Fernsehen schickte ein Team, um einen etwa zehnminütigen Bericht zu drehen, ohne dabei die kritische Dimension aus den Augen zu verlieren. Während der Sprecher der Organisatoren die Demokratisierung des Golfsports lobte, zeigte der Bericht Bilder vom Parkplatz, auf dem die Autos der prestigeträchtigsten Marken nebeneinander standen.

Die erhoffte Wirkung war übrigens nur von kurzer Dauer, denn in ihrer Ausgabe vom 10. August 1973 widmete die ehemalige Feuille d’Avis de Lausanne, heute 24 Heures, dem Golfsport eine ganze Seite mit der Überschrift: «Sommersport für die Lausanner Elite: Golf». Der Artikel von P. A. Krol begann wie folgt: «Von allen Sport- und Freizeitmöglichkeiten, die Lausanne im Freien zu bieten hat, ist der Golfplatz zweifellos der unbeliebteste. Er wird auch am meisten ignoriert. Die meisten Lausanner, die von seiner Existenz wissen, haben höchstens das Schild gesehen, das zufällig an einer Wegkreuzung im Wald von Chalet-à-Gobet steht. Dabei ist der Platz in En Marin einer der besten Europas. Lausanner, die sich in der vornehmsten Sportart der Welt versuchen möchten, haben kaum eine Chance, in den Lausanne Golf Club aufgenommen zu werden, selbst wenn sie die 6000 Franken Aufnahmegebühr und die 700 Franken Jahresbeitrag bar bezahlen. Der Club ist voll, die Warteliste lang. Der Golf Club Lausanne ist, wie alle Golfclubs, zu denen nur die wenigen Auserwählten Zugang haben, eine Welt für sich. Selbst die Caddies bilden eine kleine Welt für sich innerhalb der geschlossenen Gesellschaft des Clubs.»

Dennoch veröffentlichen die Tageszeitungen in der ganzen Schweiz zunehmend ausführliche und ausgewogene Artikel über den Golfsport, sowohl in der Schweiz als auch weltweit. Am auffälligsten sind die Golf-Sonderhefte, die zwischen 1989 und 2008 erscheinen und nahezu enzyklopädische Informationen zum Golfsport bieten (s. Kasten).

Sowohl in der Deutschschweiz als auch in der Romandie begleiten die Tageszeitungen in den Jahrzehnten 1970-2025 die Entwicklung des Golfsports als sportliche und soziale Aktivität und kommentieren sie. Die wichtigsten Fragen lauten: Kann Golf in der Schweiz populär werden? Entwickelt sich Golf in der Schweiz? Ist Golf ein Sport für Reiche? Ein Verantwortlicher der ASG antwortet auf diese Fragen: «Ja, wir sind recht zufrieden. Wir haben die Marke von 10’000 Lizenzierten erreicht, was nicht schlecht ist. Zwei neue Golfplätze wurden gerade eröffnet.» (Gazette de Lausanne, 11. Juni 1980). Unter der Überschrift «Projekte spriessen in der Schweiz» fährt Patrick Favre fort: «In der Schweiz erfreut sich Golf, wie fast überall auf der Welt, wachsender Beliebtheit. In unserem Land gibt es zahlreiche Golfplatzprojekte, deren Realisierung jedoch auf verschiedene Hindernisse stösst.» (Gazette de Lausanne, 8. Mai 1986) oder auch: «Golf am Genfersee: Gedränge im Paradies. Das Phänomen ist unbestreitbar: Golf ist in Mode» (Journal de Genève et Gazette de Lausanne, 14. Juli 1987).

Am 23. Februar 1973 befasst sich die NZZ mit der Situation in Deutschland und titelt: «Golf ist nicht nur etwas für Millionäre.» Unter der Signatur (sdi) fährt die Zeitung fort: «Vorerst muss in der Bundesrepublik niemand befürchten, dass Golf zum Massensport wird. Anlässlich seiner letzten Jahresversammlung gab der Deutsche Golfverband (DGV) bekannt, dass die Zahl der Clubs auf 100 gestiegen ist, dass es sich jedoch ausschliesslich um private Clubs handelt. Der DGV weigert sich jedoch zuzugeben, dass nur Millionäre sich das Spiel mit den kleinen weissen Ball leisten können. Die Mitgliederzahlen steigen stetig; 1949 gab es 1000 Golfer, die auf meist von den Besatzungsmächten beschlagnahmten Plätzen spielten; 23 Jahre später waren es bereits 24’700.»

Am 27. April 1992 schreibt Alfons Biland in der NZZ: «Neue Perspektiven in der Schweiz. In nur zehn Jahren ist die Zahl der Golfer mit einer Club-Lizenz (Handicap-Karte) der ASG (Association Suisse de Golf) von 9500 auf etwas über 20’000 gestiegen. Im gleichen Zeitraum wurden neun neue Golfplätze angelegt. Ermutigende Zahlen, könnte man meinen. Doch der Schein trügt. Sechs dieser neuen Golfplätze entstanden in Grenznähe (Weissenberg-Bodensee, Nack-Lottstetten, La Largue-Sundgau und im Genfer Grenzgebiet Bossey, Esery und Maison-Blanche), zwei weitere in Gland und Bonmont. Im Mittelland und in der Ostschweiz wurde hingegen nur eine kleine 9-Loch-Anlage in Oberentfelden im Kanton Aargau gebaut.

Am 4. September 1993 berichtet die NZZ unter der Überschrift «Golf, Volkssport in der Schweiz?» über die Errichtung des ersten Golfplatzes durch die Migros: «Der grösste KonsumgüterGrossverteiler der Schweiz beabsichtigt, bei Hünenberg im Kanton Zug die erste öffentliche Golfanlage der Schweiz zu erstellen. Auf der 18-Loch-Anlage Holzhäusern in der Nähe des Zugersees soll man auch ohne Klubmitgliedschaftspielen können. Die Genossenschaft Migros Luzern orientierte am Freitag in Risch über das Projekt. Mit der Anlage Holzhäusern soll Golf zu einem Volkssport gemacht werden. Nach erlangter Platzreife kann gegen Bezahlung einer Tagespauschale auf der Anlage gespielt werden. Die Kosten dafür, so wurde an der Pressekonferenz erklärt, bewegen sich in der Höhe einer Skilifttageskarte.»

Urs Osterwalder ist vom amerikanischen Modell fasziniert. In der NZZ vom 25. April 1994 mit dem Titel «Der Boom und seine Folgen» schreibt er: «Die Amerikaner zeichnen sich im Allgemeinen durch eine lockere Einstellung zu diesem Sport aus, der darin besteht, mit einem Satz Schläger und einem kleinen weissen Ball im Freien zu spielen. In einem Land, in dem die Möglichkeiten zum Golfspielen nahezu unbegrenzt sind, kann sich jeder diesem Sport widmen, ohne sein Budget zu belasten. Nur in privaten Clubs unterliegen Golfer Einschränkungen. Golfplätze gibt es überall. Der Bau zusätzlicher, insbesondere öffentlicher Golfplätze wird gefördert, sofern die Projekte den Regeln des gesunden Menschenverstands entsprechen, zum Naturschutz beitragen und weder Menschen noch der Umwelt schaden.»

Das Image des Golfsports ist ein häufiges Thema. In einem Interview von Patrick Oberli mit Paolo Quirici im Journal de Genève et Gazette de Lausanne (20. Dezember 1994), erklärt der Tessiner Profi: «Die Bevölkerung muss verstehen, dass Golf nicht nur etwas für Snobs und Leute mit viel Geld ist. Die meisten Menschen möchten Golf in erster Linie als Sport betreiben.» Im Nouveau Quotidien (14. Februar 1996) erwähnt Jacques Houriet eine Umfrage, wonach Golf in der Schweiz immer beliebter wird. Ein Jahr später (14. März 1997), als die von Philippe Hermann produzierten Sendung SwinG im Westschweizer Fernsehen abgeschafft wird, schreibt er in derselben Zeitung jedoch: «Golf entwickelt sich bei uns nicht geradlinig sondern mit ständigem auf und ab.» Jacques Houriet weist im Nouveau Quotidien (22. April 1997) auch darauf hin, dass die Preise der Aktien einiger Clubs einbrechen.

Eine gewisse Skepsis findet sich im Artikel von Urs Osterwalder in der NZZ vom 23. April 1996: «Golf ist zu einem Tummelfeld für Zeitgenossen aller Schattierungen geworden. Angefangen bei denen, die schlicht den innigsten Wunsch hegen, den Sport mit den Schlägern und dem kleinen weissen Ball auszuüben, bis zu jenen, die sich vom Boom-Kuchen ein ordentliches Stück abschneiden möchten, wird durchs Band weg Interesse am Golf markiert. Die einen meinen es ehrlich, die andern heucheln die Begeisterung. Einsteiger und Jugendliche zögern noch, zumal solche, die Golf ohne erheblichen finanziellen Aufwand entdecken möchten. Wenn dann die Realität anders aussieht, werden die Medien aufgefordert – selbstredend im redaktionellen Teil –, den Karren mit kostenloser Propaganda anschieben zu helfen. Und was, wenn letztlich ein Überangebot besteht? Wenn, wie zum Teil in französischen Clubs, das Geld für den Unterhalt fehlt und die Schliessung unumgänglich wird?»

Die Presse berichtet über zwei Entwicklungen, die seit Ende des 20. Jahrhunderts den Golfsport in der Schweiz populär machen: Die Eröffnung neuer Golfplätze durch die Migros und die Gründung der ASGI (Association des golfeurs indépendants, Le Temps, 7. August 1998). «Golf ist ein zu grossartiger Sport, um ihn einer Elite vorzubehalten!», erklärte der Chef der Migros bei der Einweihung der zweiten neun Löcher des Golfplatzes Signal de Bougy am Genfer See (Le Temps, 13. Mai 2004). «Golf ist nicht teurer als Fussball», verkündet die NZZ am 12. September 2007. Le Temps vom 2. September 2006 steht dem in nichts nach: «Der Wirtschaftsboom des kleinen weissen Balls kennt keine Pause. Es geht um astronomische Summen und die Aussichten auf eine unbegrenzte Entwicklung.» Die Zeitungen scheuen sich nicht mehr, Golf auf ihre Titelseiten zu bringen, wenn auch auf ironische Weise.

Sonderausgaben zum Thema Golf

22. Mai 1989: Die Neue Zürcher Zeitung veröffentlicht ein 20-seitiges Heft zum Thema Golf mit zahlreichen Abbildungen und Reklamen. Alle Aspekte des Sports werden behandelt, von den Grundlagen (Glossar, Beschreibung des Schwungs) bis hin zu den anspruchsvollsten Themen. Die wichtigsten Texte stammen von Alfons Biland.

10. Mai 1997: Der Tages-Anzeiger folgt diesem Beispiel in bescheidenerem Umfang und widmet dem Golfsport eine Seite mit Erläuterungen zum Spiel, zur Etikette, zu Golfplätzen und Golfferien in der Schweiz.

22. Mai 1991: Das Journal de Genève veröffentlicht eine Golf-Beilage mit Artikeln von Patrick Favre, Évelyne Boyer und Jacques Houriet, die sich unter anderem mit Sponsoring, neuen Parcours in der Schweiz sowie Golf in Südafrika und Japan befassen.

27. Mai 1992: Das Journal de Genève (neu fusioniert mit der Gazette de Lausanne) veröffentlicht eine Beilage mit dem Titel «Golf. Saison 1992». Die zahlreichen dem Golfsport gewidmeten Seiten sind mit einer weiteren mehrseitigen Beilage unter dem Titel «Planète oblige» verbunden, in der ebenfalls von Golf die Rede ist.

Am 28. Mai 1993 erscheint im Journal de Genève-Gazette de Lausanne unter der Überschrift «Golf. Le coup de jeune» eine 32-seitige Beilage.

26. bis 28. Mai 1995: Die 1991 gegründete Tageszeitung Le Nouveau Quotidien bietet in ihrer Ausgabe Le nouveau vendredi einen fast enzyklopädischen Überblick über alle Aspekte des Golfsports mit einem Glossar und einer Liste der Golfplätze in der Schweiz. Jacques Houriet zeichnet als verantwortlicher Redaktor.

10. Juni 2001: Le Matin widmet sich ebenfalls dem Golfsport. Die Zeitung befasst sich mit den sozialen Aspekten, dem Training und den Kosten des Golfspiels.

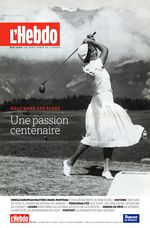

26. bis 28. Mai 1995: L’Hebdo, das 2017 eingestellt wurde, veröffentlicht in Zusammenarbeit mit der Tribune de Genève eine reich bebilderte Sonderausgabe mit dem Titel: «Été 2008. Golf dans les Alpes. Une passion centenaire» zum 100-Jahre-Jubiläum des Golfs von Crans-sur-Sierre (1906–2006)

Eine neue Sichtweise

Die veränderte Haltung der Presse gegenüber dem Golfsport lässt sich an zahlreichen positiven Artikeln ablesen, wie beispielsweise diesem Leitartikel aus Le Temps vom 18. April 2007: «Golf? Ein echter Sport». Klischees halten sich hartnäckig. Jacques Houriet bekämpft sie wirkungsvoll und ironisch im Journal de Genève vom 19. Dezember 1991: «Klischees hängen in der Regel mit Geld, Snobismus und dem elitären Charakter dieses Sports zusammen. Sport, sagen Sie? Da haben wir wieder ein Thema, auf das die Kritiker dieses ... Zeitvertreibs nur allzu gerne anspringen! Keiner erwähnt jedoch jemals die unglaubliche Schwierigkeit des Golfschwungs, die enorme Konzentration, die er erfordert, und die unvorstellbare Portion Philosophie, die man aufbringen muss, um zu akzeptieren, dass dieser verdammte Ball in ein Wasserhindernis oder einen Bunker fällt.»

Die Geschichte des Golfsports gibt Anlass zu verschiedenen gelehrten oder scherzhaften Kommentaren. So schrieb Detlef Hennies in der NZZ vom 22. April 1991: «Es gibt kein Land auf Erden, das auf eine so lange und facettenreiche Golfvergangenheit zurückblicken kann wie Schottland. Schon vor mehr als 800 Jahren sollen gelangweilte Schäfer kleine Steine vor sich hergetrieben haben, die sie mit Hilfe ihrer Hirtenstöcke in Karnickellöcher schlugen, erzählt die Legende. So begann der Siegeszug des Golfsport, der zwar sehr schnell auch die Reichen und Adligen faszinierte, seinen Rang als Volkssport aber nie verlor, zumindest in Schottland. Dort ist Golf zwar ein ganz normaler Teil des Lebens, dennoch werden Geschichte und Tradition genauso gepflegt wie die Golfplätze. Und die gehören ohne Zweifel zu den besten der Welt. Sie schätzen die Tradition und das überlieferte Regelwerk, das zu Demut und Ehrlichkeit erzieht. Und sie schätzen ihre Mitspieler, mit denen sie ausgesprochen freundlich und zuvorkommend umgehen, so, wie es sich unter Gentlemen gehört.»

Laut Jacques Houriet wurde «eine der ersten berühmten Golferinnen enthauptet! Maria Stuart, Königin der Schotten, war in der Tat eine begeisterte Spielerin, die es nicht unterliess, an einem Tag im Jahr 1567, nur wenige Stunden nach der Ermordung ihres Mannes Lord Darnley, eine Runde Golf zu spielen. Die Leidenschaft für den Golfsport kennt keine Grenzen. Trotz dieser edlen Abstammung war der berühmte Slogan «No dogs, no ladies» bis vor kurzem noch in einigen Clubs auf den britischen Inseln zu lesen. Zumindest vor dem Eingang zum Clubhaus. Heute lächeln Frauen wie Männer über diese veraltete Besonderheit. (Le Temps, 21. Juli 1998). Bedauern über die Entwicklung des Golfsports? Vielleicht, so die NZZ vom 28. April 2000: «Golf – eine amerikanische Eroberung? Ursprünglich europäisches Spiel, zusehends stärker von Übersee aus beeinflusst.»

Golf sorgt für Schlagzeilen wie diese: «Hohe Dotierung für das Evian Masters: Flüssiges für die Damen» im Journal de Genève vom 9. Juni 1994, oder «Das andere Festival von ... Cannes. Wenn Golf ins Kino kommt und seine Palmen vergibt» im Nouveau Quotidien vom 29. Oktober 1997, beide von Jacques Houriet. Eine weitere schöne Formulierung findet sich bei Sébastien Ruche in Le Temps vom 23. Mai 2002: «Die Anleiheinvestoren sind nervös, aber sie haben nicht den Yips des Golfers.» Der Autor beschreibt «diese störenden und abrupten Bewegungen, eine Art Krämpfe, die den Golfer beim Putten überkommen». Derselbe Journalist schrieb den Titel «Évian endet mit einem atemberaubenden Gnadenstoss», um die Leistung der Australierin Grace Kim zu würdigen (Le Temps, 14. Juli 2025).

Presse und Leistungssport

Wie bereits erwähnt, berichteten die Zeitungen bis in die 1960er Jahre über die Ergebnisse selbst kleinerer lokaler Turniere. Ab den 1970er Jahren widmete sich die Presse nur noch einigen wenigen grossen Meisterschaften (Lausanne 1971, Team-EM; Genf 1975, Junioren-EM; Lausanne und Genf 1982, Team-WM für Männer und Frauen). Die Presse berichtete immer seltener über den Leistungssport in der Schweiz.

Die Zeitungen interessieren sich nur sporadisch und am Rande für die Ergebnisse der Nationalmannschaften in der Schweiz und weltweit. Dieses Phänomen wird regelmässig von den Verantwortlichen und den Golfspielern selbst analysiert. Dem Golfsport fehlt ein «Faktor Federer», der die Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. Die Zeitungen sind auf der Suche nach Stars, und sobald ein Spieler oder eine Spielerin, egal ob Amateur oder Profi, aus der Masse heraussticht, steht er oder sie im Mittelpunkt des Interesses. Von 1970 bis heute gibt es nur ein einziges Ereignis und seine Stars, die Jahr für Jahr ungebrochenes Interesse auf sich ziehen: Die Swiss Open, die 1983 zum European Masters wurde und auf dem Golfplatz von Crans-sur-Sierre stattfinden (siehe unten).

Die schwierige Situation der Profispieler wurde in einem Artikel von Bertrand Monnard in der Gazette de Lausanne vom 12. September 1983 mit dem Titel «Les professionnels suisses ont peur de devenir les smicards du golf» (Die Schweizer Profis befürchten, zu Mindestlohnempfängern des Golfsports zu werden) thematisiert. Der Ausdruck wurde verwendet, um die Teilnehmer der Swiss Open-European Masters in Crans zu bezeichnen, die zu arm waren, um sich ein Hotel zu leisten und verzweifelt um einen Platz in der Preisgeldrangliste kämpften. In einem Artikel der NZZ vom 23. Dezember 2007 behandelt Stefan Oswald dasselbe Thema: «Der Profigolfsport in der Schweiz ist ein schwieriger Beruf, auch finanziell. Mit knapp 150‘000 Euro Preisgeld war der Senior André Bossert der mit Abstand erfolgreichste Schweizer Golfprofi in diesem Jahr. Es ist ein Betrag, der den 53-jährigen Zürcher zur Nummer 3 im Jahresklassement der europäischen Senior Tour macht – dank der konstantesten Saison der Karriere und dem ersten Turniersieg bei den über 50-Jährigen. Alle übrigen Schweizer Profigolfer waren nicht annähernd so erfolgreich und verdienten zusammen weniger Preisgeld als Bossert: nur zwei gewannen mehr als 10’000 Euro.»

In ihren Artikeln aus den Jahren 1986 und danach verfolgen Patrick Favre und Jacques Houriet mit wohlwollendem Blick die Ergebnisse der Schweizer Amateure und Profis und öffnen die Spalten des Journal de Genève und der Gazette de Lausanne für die Leistungen der britischen und amerikanischen Profis.

Evelyn Orley und Régine Lautens waren die ersten Profispielerinnen, die das Interesse der Medien weckten, gefolgt von Nora Angehrn und später Albane Valenzuela, den Schwestern Métraux und Chiara Tamburlini. Bei den Männern standen Christophe Bovet, Paolo Quirici, Steve Rey und André Bossert im Mittelpunkt, bevor Profis der neuen Generation wie Julien Clément und später Joël Girrbach auf sich aufmerksam machten. Die Berichterstattung über ihre Karrieren ist jedoch sehr sporadisch und hängt von ihren Erfolgen ab.

Das Gleiche gilt für die grossen internationalen Profi-Turniere, einschliesslich der vier Majors. Ihre Ergebnisse erscheinen von Zeit zu Zeit in einer Tageszeitung, jedoch nur unregelmässig, ausser von 1986 bis 2007. In dieser Zeit erfreute sich der Profigolfsport dank des Interesses von Patrick Favre und Jacques Houriet sowie natürlich der Unterstützung der jeweiligen Redaktionen des Journal de Genève, der Gazette de Lausanne, des Nouveau Quotidien und des Temps, die sich damals im Umbruch befanden, einer erhöhten Aufmerksamkeit.

Nick Faldo, Sandy Lyle, Jack Nicklaus und später Tiger Woods waren die Namen, die am häufigsten auftauchten. «Auf dem Höhepunkt seiner Kunst ist Tiger Woods zum grossen Steuermann des Golfgeschäfts geworden, zweifellos ein Spieler der besonderen Art», schrieb Jacques Houriet am 19. November 1999 in Le Temps. In der Ausgabe vom 30. Dezember 2015 fragt sich Philippe Chassepot: «Wie hat Tiger Woods den Golfsport verändert? Der Amerikaner feiert am 30. Dezember seinen 40. Geburtstag und 2016 sein 20-jähriges Profijubiläum.» Er verschweigt jedoch nicht die Schatten, die auf der Karriere des mehrfach verletzten Champions lasten. Die NZZ liefert in einer Meldung aus Atlanta vom 12. Juni 2001 eine weitere Nuance zur Karriere von Tiger Woods: «Wie reagieren Nicht-Weisse auf Woods? Das Golf-Phänomen lässt die Minderheiten unberührt.»

Die erneute Aufnahme des Golfsports in das olympische Programm 2016 und die Schaffung neuer Profi-Turnierserien weltweit sind Themen, die die Aufmerksamkeit der Tageszeitung Le Temps (29. September 1912, 22. November 2019) auf sich ziehen, mit einer halb ernsten, halb scherzhaften Schlussfolgerung von Sébastien Ruche: «L’argent du golf(e) n’a pas d’odeur» (Das Geld des Golfsports hat keinen Geruch), eine Anspielung an die neue, von Saudi-Arabien reich dotierte Profi-Tour LIV (Le Temps, 13. Juni 1922).

Golf war im Programm der Olympischen Spiele 1900 in Paris und 1904 in Saint Louis (USA). Danach verschwand es bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Dort war die Schweiz mit zwei Spielerinnen vertreten, Albane Valenzuela, damals Amateurin, die den 21. Platz belegte, und die Proette Fabienne In-Albon. 24 Heures veröffentlicht am 16. und 19. August 2016 kurze Informationen zu diesem Thema, verfasst von Christian Maillard.

Für die Olympischen Spiele in Tokio 2020, die wegen Covid auf 2021 verschoben wurden, findet die Teilnahme von Albane Valenzuela und Kim Métraux in den Medien kaum Beachtung. Der Sportredaktor von Le Temps, Laurent Favre, widmet Albane Valenzuela jedoch eine Seite und konzentriert sich dabei auf die Rolle ihres 20-jährigen Bruders Alexis, der ihr als Caddie dient (Le Temps, 5. August 2021). Ganz anders sieht es bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris aus, wo die Hoffnungen auf eine Medaille gross sind: Morgane Métraux liegt in der dritten Runde noch in Führung. Alles scheint möglich. Die Tageszeitungen 24 Heures, Tribune de Genève, von Robin Carrel, Pierre-Alain Schlosser und Ruben Steiger, sowie Le Temps, von Laurent Favre, widmen vom 7. bis 10. August dem Golfsport mehr Platz als jemals zuvor. Leider ist die vierte Runde für Morgane fatal: Sie landet hinter Albane Valenzuela auf Platz 18. Bemerkenswert ist, dass sich zum ersten Mal ein Schweizer Spieler, der Profi Joël Girrbach, für die Olympischen Spiele qualifizieren kann.

Die wichtigsten Golfjournalisten der Schweiz

Der erste professionelle Journalist, der vor dem Zweiten Weltkrieg (gelegentlich) Artikel über Golf im Journal de Genève veröffentlichte, war René Payot (1894–1970), der spätere Chefredaktor und Direktor der Genfer Tageszeitung, für die er lange Zeit als Parlamentskorrespondent in Bern tätig war. Er war zudem ein ausgezeichneter Golfer, Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft Im Jahr 1930 und ab 1929 Präsident des Golfclubs Crans-sur-Sierre.

In den Westschweizer Tageszeitungen La Gazette de Lausanne, Journal de Genève, Le Nouveau Quotidien und Le Temps trifft findet man die Namen Patrick Favre und Jacques Houriet sowie Alfons Biland und Urs Osterwalder in der deutschsprachigen Schweiz. Patrick Favre (geb. 1954) gründete neben seiner Tätigkeit als Redaktor der Schweizer Golf Revue, die er einige Jahre lang ausübte, 1989 die Pim Sportguide SA. Jacques Houriet (geb. 1959) schrieb bis 2007 für Le Temps. Seit der Gründung des ASGI-Magazins Open Golf im Jahr 1999 war er dessen Chefredaktor.

Vor diesen beiden Journalisten gab es bei der Schweizer Golf Revue einen jungen Redaktor (geb. 1938), der unter den den Initialen P. D. ab den Sechzigerjahren Golfberichte in der Tribune de Lausanne und bis 1985 (unter dem Pseudonym Bogey oder Peter Duncan) Artikel in der Gazette de Lausanne und im Journal de Genève veröffentlichte. Mitte der Achzigerjahre gab P.D. seine Tätigkeit als freier Golfjournalist auf und veröffentlichte zwei Bücher anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von zwei Westschweizer Golfclubs: Crans-sur-Sierre (1906–2006) sowie Lausanne (1921–2021), diesmal in Zusammenarbeit mit Michael Krieger. Er ist ebenfalls Mitarbeiter des Pojekts Swiss Golf History.

Sébastien Ruche, geboren 1972, Wirtschaftsjournalist bei der Tageszeitung Le Temps seit 2016, ist begeisterter Golfer und erhält meist einen Spezialurlaub, um über das European Masters in Crans-Montana zu berichten. Neben Reportagen schreibt er hier und da einen Artikel über Golf in der weiten Welt. Manchmal zwinkert er seinen golfbegeisterten Lesern zu, wie zum Beispiel mit dem Titel eines Wirtschaftsartikels, der am 23. Mai 2025 erschien: «Anleiheinvestoren sind zwar nervös, aber sie haben nicht den Yips eines Golfers.»

Golf und Nachhaltigkeit

Die Presse beteiligt sich intensiv an der Debatte zwischen den Befürwortern des Golfsports und den Umweltschützern. Diese Debatte reicht bis in die 1970er Jahre zurück, als Jost Krippendorf, Professor an der Universität Bern, einen frontalen Kampf gegen den Golfsport führte. In seinen Augen waren Golfplätze schädlicher als die Zubetonierung eines Parkplatzes.

Unter dem Titel «Die Umwelt von Golf bedroht?» berichtet am 25 April 1994 der NZZ -Korrespondent in Sydney, Peter Gerdes: «Es gibt Menschen, die den 29. April 1994 zum ersten Mal als «Welttag der Anti-Golfer» zu feiern gedenken. Was bei Golfspielern ein Schmunzeln hervorzurufen vermag, wird von den Organisatoren des Protesttages ernst genommen. Sie verstehen sich als Umweltschützer, die sich Sorgen um die Folgen des weltweiten Booms im Bau von Golfplätzen machen. Die globale anti-Golf Bewegung hat vor kurzem eine Petition an das Internationale Olympische Komitee (IOK) gerichtet, mit der Bitte, Golf nicht ins Programm der Olympischen Spiele von Sydney 2000 aufzunehmen.»

Der Tages-Anzeiger greift in seiner Ausgabe vom 1. Februar 1994 die Besorgnis über den Golfboom in der Schweiz auf und fordert den Bund auf, diesbezüglich Gesetze zu erlassen. Die Antwort könnte in innovativen Lösungen liegen, wie dem Golfprojekt Bachtel bei Zürich.

Die NZZ begrüsst am 13. März 1996 unter dem Titel «Golf und Natur: eine ideale Ergänzung?» die Entstehung dieses Projekts. «Golf – den einen der ideale Ausgleichssport für Geist und Körper, bei anderen verschrien als naturzerstörendes Hobby eines exklusiven Schickimicki-Kreises. Die Initianten des Golfplatzes Zürich-Bachtel, über den voraussichtlich im Juni an den Gemeindeversammlungen von Dümten und Hinwil abgestimmt wird, begehen mit ihrem Projekt nun neue Wege: Einerseits soll der 18-Loch-Platz neben den Klubmitgliedern auch der Öffentlichkeit für 50 bis 75 Franken pro Tag zur Verfügung stehen, anderseits soll am Bachtel ein 67 Hektar grosses Erholungsgebiet für jedermann entstehen.Tatsächlich sind die geplanten Vorkehrungen zum Schutze der Umwelt beeindruckend. Der bis heute landwirtschaftlich intensiv genutzte Landstrich soll durch neue Wasserflächen, Bäche, Hecken und Ruhezonen für Tiere aufgewertet werden, erklärten die Initianten bei einer Presseorientierung. Über das ganze Gebiet sei eine Biotopvernetzung vorgesehen, wie dies vom WWF gefordert worden war.» Zum grossen Bedauern der Initiatoren lehnen die betroffenen Gemeinden das Projekt ab.

Die Befürworter des Golfplatzes Goldenberg waren erfolgreicher, denn dank einer hervorragenden Zusammenarbeit mit den Umweltverbänden konnte der neue Platz am 21. Juni 1997 eingeweiht werden (NZZ, 19. April 1997).

Die Errichtung eines Golfplatzes an den Hängen des Pfannenstiels in der Gemeinde Meilen im Kanton Zürich wird ebenfalls mit grossen Ambitionen und dem Wunsch nach Umweltverträglichkeit begonnen (NZZ, 20. März 2000). Doch dieses erste Projekt stösst auf den Widerstand der Bevölkerung. Auch ein zweites Projekt stiess auf den Widerstand der Einwohner von Meilen (NZZ, 13. September 2003). Erst 2015 wurde eine neue Initiative gestartet, die 2018 zur Eröffnung des heutigen Golfplatzes führte.

Die Kontroverse um das Golfplatzprojekt in Grimisuat oberhalb von Sitten im Zentralwallis verdeutlicht wie kein anderes Beispiel den Gegensatz zwischen Naturschützern und Befürwortern eines neuen Golfplatzes. Diese Kontroverse beschäftigte Gerichte und Medien fast zehn Jahre lang und endete mit der Aufgabe des Projekts. Der kleine Golfplatz von Noas in Chermignon hatte mehr Glück. Er besteht trotz aller Widerstände noch immer und wird während eines Grossteils des Jahres benützt.

Am 7. Februar 1989 gab die Zeitung Journal de Genève bekannt, dass der Staatsrat des Kantons Wallis den Bau eines 18-Loch-Parcours in Grimisuat genehmigt hat. Das Projekt wurde im folgenden Jahr homologiert (Journal de Genève, 5. April 1990). Der WWF und die Walliser Naturschutzliga legten jedoch Einspruch ein. Zwei Artikel im Journal de Genève beschreiben die Situation. Ein Artikel von Christophe Hans (29. Februar 1992) mit dem Titel «Haro sur les déserts verts des golfs» (Achtung, grüne Wüsten auf den Golfplätzen) erklärt die Position der Gegner: Die Umweltschützer betonen, dass ein Golfplatz eine Belastung für die Natur darstellt. «Es ist eine biologische Wüste», erklärt Philippe Werner, Biologe und aktives Mitglied der Walliser Naturschutzliga, «nur gut für Amseln und Spatzen. Die Grösse der Rasenfläche verdrängt Blumen. Und ohne Blumen gibt es keine Insekten und somit auch keine Vögel.» Das Bundesgericht lehnt den Golfplatz in Grimisuat endgültig ab (Journal de Genève, 14. März 1998).

Am 13. November 1993 veröffentlicht das Journal de Genève unter dem Titel «Les greens dérangent les Verts» (Die Greens stören die Grünen) einen zweiten Bericht zum gleichen Thema, darunter einen Artikel mit dem Titel «Chermignon: drei Jahre Illegalität». Trotz eines negativen Urteils des Bundesgerichts (Journal de Genève, 26. Januar und 12. August 1994) wird der Golfplatz in Noas weiter betrieben. Hinzu kommt, dass der Nouvelliste alle Phasen dieser Konflikte mit zahlreichen Artikeln begleitet.

Der Tages-Anzeiger vom 6. April 2000 lässt Raimund Rodewald, seit 1992 Direktor der Stiftung für Landschaftsschutz, zu Wort kommen. Dieser äussert sich aus verschiedenen Gründen sehr kritisch über die Auswirkungen eines Golfplatzes auf die Umwelt: Wasserverbrauch, Auswirkungen auf die Naturlandschaft, Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln. Die gleiche Tageszeitung veröffentlicht am 17. Januar 2004 einen Leserbrief, in dem detailliert dargelegt wird, warum die Unterstützung des Baus eines Golfplatzes den Bedürfnissen eines landwirtschaftlichen Betriebs zuwiderläuft.

Unter der Überschrift «Der jüngste Golfplatz am Genfer See wird politisch korrekt sein» erläutert Yelmarc Roulet in Le Temps vom 13. Mai 1998, wie «die Projektträger den ökologisch korrekten Aspekt ihres Golfplatzes betonen. Mit Ausgleichsbepflanzungen haben sie die Einwände der Naturschutzorganisationen zum Schweigen gebracht». Der Golfplatz Lavaux wurde im Jahr 2000 offiziell eröffnet. Le Temps vom 22. August 2017 betont: «Ökologischer Golfsport existiert, Ascona hat ihn erfunden. 100 Prozent organische Bodendüngung, Wasseraufbereitung, sechzehn Vogelarten als eine Art Insektizid: Der renommierte Golfplatz im Tessin möchte so umweltfreundlich wie möglich sein.»

Die Westschweizer Presse widmet den Angriffen auf die drei Golfplätze in Genf, Lausanne und Payerne im April 2023 viel Aufmerksamkeit.

Sie titelt: «Radikale Ökologie, Klimaaktivisten greifen den Golfplatz von Lausanne an», 24 Heures, 13. April 2023; «Golfclub von Genf verwüstet», 24 Heures, 17. April 2023; «Verwüstete Golfplätze» (24 Heures, 23. April 2023). Laut Philippe Reichenbach, Präsident der Gewerkschaft Uniterre (24 Heures am 18. April 2023) sind «Golfplätze eine Absurdität. Aber dass man deshalb zu Vandalismus greift, können wir nicht gutheissen». Die Genfer Nationalrätin Delphine Klopfenstein Broggini zeigt sich im Interview im Téléjournal der RTS (17. April 2023) kaum nachsichtiger. Sie spricht von einer «symbolischen Aktion» und dem «emblematischen Charakter» des Golfsports, der ihrer Meinung nach «eine der umweltschädlichsten Sportarten der Welt» ist. Das Téléjournal lässt die Betroffenen, die Verantwortlichen der Golfplätze, nicht zu Wort kommen.

Diese Vorfälle bieten den Verantwortlichen der Golfplätze und von Swiss Golf die Gelegenheit zu zeigen, dass Golfplätze viel naturfreundlicher sind, als ihr Ruf vermuten lässt. 24 Heures öffnet seine Spalten den Befürwortern des Golfsports (17. und 23. April 2023). Darüber hinaus veröffentlicht die Tageszeitung zwei Leserbriefe (1. Mai 2023), die sich sehr positiv zum Golfsport äussern. Le Temps publiziert ein Interview mit Étienne Marclay, Präsident der Nachhaltigkeitskommission von Swiss Golf (19. April 2023). Dieser ist der Ansicht, dass diese Angriffe der Sache schaden, für die sich alle einsetzen, nämlich der Nachhaltigkeit.

Die Swiss Open – European Masters

«Dieses Turnier ist eine Visitenkarte für die ganze Welt. Es generiert jedes Jahr mehrere hundert Stunden Sendezeit in über 150 Ländern», so Yves Mittaz, Direktor des Omega European Masters (Nouvelliste, 20. Juni 2025). Der Golf Club Lausanne organisierte die drei Ausgaben von 1934, 1935 und 1936. Sie wurden zunächst in den Tageszeitungen angekündigt, die Ergebnisse wurden dann in den Tagen nach Ende des Turniers veröffentlicht: Gazette de Lausannem (8. und 27. Aug. 1934), Feuille d’Avis de Lausanne (27. Aug. 1934), Tribune de Lausanne (27. Aug. 1934); Gazette de Lausanne (9. September 1935), Journal de Genève (9. Sept. 1935); Tribune de Lausanne (9. Sept. 1936). Das Turnier wurde bis Ende August 1939 nicht mehr ausgetragen. In ihrer Ausgabe vom 30. August 1939 gibt das Journal de Genève einen kurzen Überblick über den Wettbewerb, der in einer besonderen Atmosphäre am Vorabend des Krieges stattfindet. Obwohl ihm nun der Titel Swiss Open zuerkannt wurde, bezeichnet die Tageszeitung ihn weiterhin als Internationale Meisterschaft der Schweiz.

Das erste gedruckte Programm der Swiss Open erscheint 1953. Es ist für einen Franken erhältlich. Bis in die 1960er Jahre ist das Turnier in der Schweizer Tagespresse so gut wie nicht präsent, abgesehen von vereinzelten kurzen Meldungen. Anders sieht es in der Londoner Presse aus. Ab 1959 laden die Organisatoren den hervorragenden Korrespondenten des Daily Telegraph, Leonard Crawley, nach Crans ein. Zwischen zwei Gläsern Whisky verfasste dieser renommierte Journalist blumige Reportagen über die Swiss Open. Besonders erstaunt zeigte er sich über die Militärflugzeuge, damals Vampire und Venoms, die über dem Turniergelände kreisten. Die Tradition, englische Journalisten einzuladen, wurde durch das Aufkommen von Sponsoren verstärkt, die darauf bestanden, dass das Turnier bekannter und seine Ergebnisse besser verbreitet werden. In den 1960er und 1970er Jahren sind mehrere grosse Namen des Golfjournalismus in Crans anwesend und veröffentlichen zahlreiche Berichte über die Open: Peter Ryde (The Times), Peter Dobereiner (The Observer, The Guardian), Gordon Richardson (BBC) und andere. Die Schweizer Presse folgt diesem Trend nach und nach, und es erscheinen immer mehr Artikel in Tageszeitungen, sowohl in lokalen Zeitungen wie dem Nouvelliste als auch in der restlichen Romandie (Gazette de Lausanne, Journal de Genève) und in der Deutschschweiz (NZZ, Tages-Anzeiger).

Die Organisatoren sind verpflichtet, Kommunikationsmittel bereitzustellen. Ursprünglich ist das Telefon das wichtigste Medium. Die Korrespondenten diktieren ihre Artikel.

Dann richtet die PTT provisorische Telefonzentralen ein. Die ersten TELEX-Telefonistinnen treten in den 1970er Jahren in Erscheinung. Erst in den 1980er Jahren wird schliesslich das Fax eingeführt. Der Raum, der als Presseraum dient und sich im Sporting neben den Männer-Garderoben befindet, ist mehr als provisorisch. Die erste vollständige Fernsehübertragung des Turniers findet 1983 statt (Gazette de Lausanne, 12. September 1983).

In der Gazette de Lausanne vom 3. September 1989 lässt Patrick Favre seiner Freude freien Lauf, wenn auch nicht ohne Nuancen. «SIE SIND ALLE DA! Glücklich und stolz, dabei zu sein. Sie sind gekommen, um das Ereignis zu sehen. Das Turnier. Und vier Tage lang vermitteln sie ihren Lesern ihre Leidenschaft für den Golfsport. Sie schreiben, wie schön, gesund und faszinierend dieser Sport ist – und wie spektakulär, wenn er auf hohem Niveau ausgeübt wird. Umso besser. Es stimmt, dass Golf in der Schweiz noch viel zu wenig bekannt ist und es verdient hätte, öfter in den Spalten unserer Tages- und Wochenzeitungen zu erscheinen. Freuen wir uns darüber, dass das Ebel European Masters und die Swiss Open ein grosses Interesse wecken. Wir möchten unsere Zufriedenheit darüber zum Ausdruck bringen, dass das grösste Golfturnier unseres Landes – und eines der wichtigsten Sportereignisse, die jedes Jahr in der Schweiz stattfinden – den Platz einnimmt, den es in unseren Zeitungen verdient.»

Die Berichterstattung über die Swiss Open - European Masters hat seit den 1990er-Jahren kontinuierlich zugenommen. Die Präsenz der Medien ist durch den neuen Presseraum erkennbar, der im grossen provisorischen Gebäude südlich des 18. Greens eingerichtet wurde. Ausserdem ist die TV-Präsenz südlich des langen Teiches, am Rande des 18. Lochs, wo eine Vielzahl von Lastwagen steht, und auf dem gesamten Platz, insbesondere durch grosse Kameramasten, immer deutlicher zu sehen. Die Zahl der in der Schweizer Presse veröffentlichten Artikel steigt zumindest bis etwa 2010 kontinuierlich an.

Ab diesen Jahren ist eine Art Umschwung zu beobachten, der auf das Verschwinden einiger Titel (Gazette de Lausanne, Journal de Genève, Nouveau Quotidien), den Abbau der Sportredaktionen, die sich auf wenige Sportarten konzentrieren und den Golfsport vernachlässigen, sowie auf den Rückgang der Zahl der Fachjournalisten zurückzuführen ist. Die Turnierorganisatoren müssen sich sehr ins Zeug legen, um das Interesse der Zeitungen zu wecken, selbst derjenigen, die den Golfsport traditionell unterstützen. Die beiden Seiten, die Le Matin Dimanche am 20. August 2023 im Vorfeld des Masters veröffentlicht, erscheinen dank einer kommerziellen Vereinbarung mit der Turnierleitung. Selbst Le Nouvelliste hält sich zurück. Einzige Ausnahme: Seit 2018 veröffentlicht Le Temps dank Sébastien Ruche, einem passionierten Golfer und talentierten Journalisten, lange, reich bebilderte Reportagen in seiner Zeitung.