125 Jahre Golf in der Schweizer Presse

La présence du golf dans les médias suisses reflète le développement discret que le golf a connu depuis ses débuts dans notre pays. Pendant un demi-siècle, de 1920 à 1970, le golf fut souvent considéré comme un loisir élitiste, suscitant peu d’intérêt, voir des commentaires moqueurs dans la presse. Puis l’attitude des médias change, le golf est reconnu comme un sport à part entière, plus ouvert et plus populaire, avec des athlètes suisses qui se distinguent au niveau international. Les aspects écologiques et les efforts entrepris par Swiss Golf en matière de durabilité restent au centre de l’intérêt médiatique.

Dès les débuts du golf en Suisse, la presse quotidienne et les magazines ont suivi, certes de manière discrète, le développement de ce sport nouveau dans le pays. On peut distinguer trois périodes. La première, qui va en gros de 1920 à 1970, est marquée par une attention modérée aux activités des clubs et des golfeurs. Considéré le plus souvent comme un loisir coûteux et élitiste, le golf suscite parfois des textes ironiques, moqueurs et même méprisants. L’ignorance domine. La seconde période, dès les années 1970, voit l’attitude des quotidiens se modifier progressivement pour atteindre un «âge d’or» durant les 25 ans de 1980 à 2005. Durant une troisième période enfin, dans le premier quart du 21e siècle, les quotidiens suivent de loin l’évolution du sport, sa démocratisation et les performances des meilleurs joueuses et joueurs, en Suisse et hors de Suisse. Le golf est de moins en moins considéré comme une activité de riches de snobs pour atteindre le niveau d’un sport à part entière, devenu discipline olympique en 2016. La presse écrite et la télévision reflètent volontiers le point de vue critique des milieux écologistes, en dépit des efforts accomplis par les clubs et l’organisation faîtière, l’ASG puis Swiss Golf, pour que les responsables des terrains modifient leurs pratiques, considérées comme hostiles à l’environnement.

La radio et la télévision nationales ne s’intéressent pas au golf, à l’exception d’un ou deux tournois et surtout de l’Open suisse-Masters européen de Crans-Montana. La compétition, organisée depuis 1939 par le golf de Crans-sur-Sierre, connaît un succès grandissant depuis 1960, d’abord dans le public, puis dans les journaux, enfin à la télévision dès les années 1970.

Premières mentions dans la presse

Les plus anciens articles sur le golf en Suisse sont parus dans un périodique confidentiel, The Alpine Post, qui intègre aussi le Davos Courrier et l’Engadin Express. On y retrouve les étapes du développement du deuxième plus ancien golf de Suisse, celui de Samedan, fondé en 1893. De nombreux fac-similés de cette publication sont reproduits dans le livre de Gianni Bass et Adriano Testa, Engadine Golf Club 1893-1993. Ils apportent des informations rares sur une époque peu connue des débuts du golf en Suisse.

Le périodique La Suisse sportive, qui paraît à Genève de 1897 à 1932, donne une information relativement large sur le golf. Il s’intéresse en particulier aux débuts des clubs de Lausanne et de Genève et publie les premières photographies d’événements s’y déroulant, mais ne se limite pas à ces deux clubs. On y trouve des aperçus sur les parcours de Suisse, sur les principaux événements qui s’y déroulent et sur les principes du golf.

Les quotidiens s’intéressent à leur tour au golf. La création et les débuts du golf de Lausanne sont largement commentés par la presse lausannoise, la Gazette de Lausanne, la Tribune de Lausanne, la Feuille d’Avis de Lausanne et la Nouvelle Revue de Lausanne. On y retrouve dès 1919 la description des démarches politiques et administratives qui ont conduit à l’ouverture des premiers trous en 1921. Les quotidiens dépeignent le tournoi inaugural et reproduisent les discours du président Oscar Dollfuss et des autorités politiques.

Avec un an de retard, en 1922, s’ouvre le golf d’Onex près de Genève. C’est dans le Journal de Genève (édition du 7 décembre 1922) que l’on trouve les noms des institutions à l’origine du projet, parmi lesquelles la SDN (Société des Nations) et le BIT (Bureau International du Travail), mais aussi la Société des intérêts de Genève ou encore la Société des hôteliers de la ville.

Le Tessin n’est pas en reste: le Corriere del Ticino décrit le 27 novembre 1923 l’inauguration du golf de Lugano à Magliaso et donne la liste des personnalités présentes, dont les directeurs du Grand Hôtel et de l’hôtel Bristol. Le 4 avril 1924, le quotidien tessinois donne la parole à Ruggero Dollfus, président du club, conseiller national et colonel dans l’armée. Ce dernier souligne l’importance du golf pour le tourisme et encourage le Corriere del Ticino à ouvrir ses colonnes à ce sport nouveau. Il est sans doute le premier responsable du golf suisse à faire appel au soutien de la presse.

La première mention du golf de Crans-sur-Sierre dans le Nouvelliste et Feuille d’Avis du Rhône remonte au 17 août 1929. Le quotidien valaisan rapporte l’ouverture du nouveau parcours de 18 trous par le conseiller d’tat Maurice Troillet et le premier président du golf de Crans, René Payot, alors correspondant à Berne du Journal de Genève.

La NZZ (Neue Zürcher Zeitung) du 23 septembre 1931 décrit la journée d’inauguration du Golf & Country Club Zumikon du samedi 19 septembre. La partie officielle, présidée par Alfred Dürler-Tobler, président du club, est marquée par des discours des représentants du Conseil d’État et du Conseil municipal de la Ville de Zurich. La compétition d’ouverture contre bogey voit la victoire de Francesco Parodi, de Genève, devant 43 concurrents. La journée est couronnée par un bal de 130 personnes. Le Journal de Genève, dans son édition du 2 février 1929 déjà, annonçait la naissance d’une association pour la création d’un golf à Zumikon.

Le golf dans les archives romandes

Cinémathèque suisse

Alice in Switzerland (1939) – Alice au Pays Romand (1942), Alberto Cavalcanti

Archives de la Radio Télévision Suisse Romande (RTS)

1901 - Carrefour_1961_Spécial Golf à Crans-Montana.mp4

1902 - 5 à 6 des jeunes_1964_Jeunes caddies de Crans-sur-Sierre.mp4

1903 – Avant-première sportive_1965_Présentation du matériel utilisé.mp4

1904 - Sous la loupe_1981_Golf, de l'ambassadeur au ramoneur.mp4

Des débuts jusqu’aux années 1970

Le recueil des mentions du golf dans les grands quotidiens suisses depuis les débuts de ce sport à Lausanne, Genève, Zurich ou dans le Tessin met en évidence deux catégories d’informations. On s’étonne aujourd’hui de trouver régulièrement dans les grands titres que sont en Suisse romande le Journal de Genève, la Gazette de Lausanne, la Tribune de Lausanne ou la Feuille d’Avis de Lausanne et, dans une moindre mesure, dans la NZZ ou le Corriere del Ticino les palmarès détaillés des petites compétitions locales hebdomadaires, sous la forme de brefs entrefilets. Y figurent non seulement les noms des vainqueurs, mais souvent aussi les cinq ou même dix premiers, avec leurs scores. Les quotidiens lémaniques publient également les résultats des compétitions disputées au golf de Montreux ou de Crans et, symétriquement, la NZZ s’intéresse parfois aux palmarès des golfs de Lucerne, d’Axenfels ou de Samedan.

Si les journaux entraient en possession de ces palmarès, c’est que les secrétariats des clubs prenaient la peine de les leur transmettre semaine après semaine, durant toute la saison d’été. En regard, l’intérêt manifesté par les rédactions pour ces informations surprend, cela d’autant plus que le nombre des membres actifs des golfs-clubs à cette époque est modeste. Il ne dépasse guère la centaine à Lausanne ou à Genève. Il faut noter que la publication de résultats sous la forme d’entrefilets est possible en raison de la mise en page des quotidiens en plusieurs colonnes serrées. Elle occupe très peu d’espace dans une page. Pour l’histoire de ces clubs, la survie de ces palmarès peut être une source précieuse d’informations, car peu conservent dans leurs archives la trace de ces petits exploits hebdomadaires.

À la publication de ces résultats très ponctuels et locaux viennent s’ajouter les reflets de la vie des clubs, des comptes-rendus d’assemblées, l’annonce d’agrandissement de parcours, pendant la Seconde Guerre mondiale les effets du Plan Wahlen, des changements de président ou encore des anniversaires célébrant les 25 ou 50 ans de la création des clubs.

Sur le plan sportif, on découvre les résultats des championnats nationaux et internationaux de Suisse, les rencontres et championnats interclubs, enfin les compétitions ouvertes aux amateurs et aux professionnels. Font partie des nouvelles sportives la mention de rencontres internationales bilatérales, mettant aux prises des équipes suisses et des équipes étrangères, la France, l’Allemagne, l’Italie, mais aussi la Belgique. Le Golf Club de Lausanne organise trois «Quinzaines» internationales en 1934, 1935 et 1936, qui bénéficient d’une couverture généreuse de la presse locale. Relevons enfin que la publication de ces résultats par un grand nombre de quotidiens ne relève d’aucune systématique. Les informations paraissent tantôt ici, tantôt là, une année oui, l’année suivante non.

Articles en Suisse alémanique sur le golf 1930-1970

Les grands quotidiens complètent épisodiquement les mentions peu développées sur le golf dans les années 1920-1970 avec des articles informatifs et positifs sur ce sport encore mal connu ou méconnu. Peu avant l’ouverture officielle du Golf & Country Club Zumikon, dans son édition du 18 juillet 1931, la NZZ pose des questions et ouvre des perspectives qu’on retrouvera régulièrement jusqu’au tournant du siècle: développement des possibilités de jouer au golf, golf populaire», golfs publics et nécessité pour les stations de villégiature de disposer d’un parcours bien entretenu. Le 17 avril 1939, le quotidien zurichois reprend et développe des thèmes analogues, comme les aspects démocratiques et populaires du golf en Grande Bretagne. Il décrit le swing, explique le principe du jeu et assure que tous, jeunes et vieux, amélioreront leur forme physique en le pratiquant de manière suivie.

Dans son édition du 3 juillet 1940, en pleine guerre, la NZZ observe que l’on continue à jouer au golf, non seulement dans les pays neutres, mais aussi chez les belligérants. Le quotidien poursuit par une analyse sociologique du monde des clubs de golf. Sport du Diable, se demande l’auteur … «Ce n’est pas le Diable mais un sage qui a inventé le golf», conclut-il.

On apprend par la NZZ du 12 juillet 1957 comment les représentants de la presse zurichoise ont été invités par H. C. Wehrli, président de l’ASG, à visiter le club de Zumikon, «paradis du golfeur», selon le titre d’un long article. L’auteur, journaliste professionnel, présente le parcours, explique le jeu et participe même à l’expérience de frapper un coup, sous l’experte direction des pros Robert Lanz et Henry Mann. Le 13 septembre 1963, le quotidien se demande pourquoi le Japon compte près de deux millions de golfeurs, contre 2500 licenciés seulement pour l’ASG. Dans plusieurs parutions ultérieures en pleine page, il propose une comparaison analogue avec les USA, où le sport est populaire et pratiqué par plus de huit millions de joueurs. Par opposition à la Suisse, le golf y est reconnu comme sport de compétition depuis longtemps (5 juin 1964, 13 mai 1966, 10 juillet 1966). Le 23 février 1973, la NZZ souligne que le golf n’est pas un sport réservé aux millionnaires et qu’il connaît une vogue grandissante en Allemagne.

Articles en Suisse romande sur le golf 1930-1970

Le 19 mai 1930, le Journal de Genève publie une longue chronique sur le golf, sous la signature de René Payot, à l’époque correspondant du journal à Berne, excellent joueur et déjà président du golf de Crans-sur-Sierre. L’auteur présente le grand Bobby Jones et le golf amateur, en s’attardant sur la Walker Cup et sur la future rencontre des équipes suisse et française à La Boulie. Sous la plume de René Payot encore, on trouve dans le Journal de Genève du 11 juillet 1935 une description détaillée de plusieurs parcours de Suisse, avec un accent particulier sur le golf préféré de l’auteur, celui de Crans: «Le joueur y verra, à 1500 m., sur un plateau vallonné, coupé de bois, le plus beau golf alpin d'Europe, par la situation incomparable, la longueur et la diversité de ses trous, la qualité de son herbe drue où l'on a le plaisir de trouver sa balle toujours bien placée.»

Le 11 octobre 1962, la Gazette de Lausanne ouvre ses colonnes à Paul Golaz, qui introduit ainsi une longue interview du professionnel local Georges Grisoni: «En Marin, en bordure des forêts du Jorat, à deux pas du Chalet-à-Gobet, le Golf de Lausanne dispose ses dix-huit trous dans un paysage merveilleux de calme et de beauté, cerné dans les lointains vaporeux par le cirque bleuté des montagnes. Si l'on ramène le jeu de golf à sa plus simple expression, cela consiste à frapper une petite balle blanche avec une canne dans la direction d'un trou que signale un drapeau, et de la mettre dans ce trou en ayant frappé le moins de coups possible. Et l'on recommence au trou suivant. Seulement, on s'en doute bien, cela n'est pas facile, car il faut que soient réunies en un tout parfait un certain nombre de conditions dont la principale est la maîtrise de soi.» Georges Grisoni détaille ensuite les caractéristiques du swing et les qualités qui font un bon golfeur.

Sous le titre «45'000 francs en jeu au golf de Lausanne!», la Gazette de Lausanne du 16 juin 1967 se réjouit du «rare honneur pour un parcours de golf européen» (et qui échoit à celui du Golf-Club de Lausanne): «Deux des plus talentueuses joueuses professionnelles du monde, Caroll Mann, une grande blonde anglaise de 26 ans dont les allures vigoureuses ne démentent pas le nom, et Sandra Haynie (24 ans), une plus petite brune américaine, vont s'y opposer pour un enjeu de 10'000 dollars.» But de l’opération, un film de 50 minutes, réalisé par une équipe de 35 personnes, 7 caméras et 2 reporters spécialisés, plus un hélicoptère.

Le 23 juin 1967, en introduction à un article sur le Championnat international de Suisse disputé à Genève, le Journal de Genève, sous la signature de Ch. L., écrit: «Le profane aura peut-être peine à admettre le golf dans une rubrique sportive et, avec un haussement d'épaules, dira ‘c'est un sport pour demoiselles ou vieux messieurs’. Et pourtant, il suffit de passer sous les- remarquables frondaisons du Golf-Club de Genève quelques moments, de se promener le long des ‘links’ pour se rendre compte que ce sport exige de ses pratiquants beaucoup de force, de souplesse, d'endurance, de précision technique. Il suffit d'essayer pour se rendre compte que ce n'est pas si facile que d'aucuns le pensent. Le joueur de golf est à notre avis un sportif à part entière.»

Articles critiques ou ironiques 1926-1970

Aux informations et articles positifs publiés depuis le début du golf en Suisse jusque dans les années 1970 correspondent souvent des prises de position critiques ou ironiques. Ainsi un long article du Journal de Genève, signé Joé Navarro, paru le 26 août 1926, décrit de manière détaillée le jeu, non sans condescendance. L’article se termine par ces lignes: «Par la puissance des coups de ‘club’, il entraîne une amélioration musculaire certaine, convient admirablement aux fonctions respiratoires, et par le fait qu'il ne présente aucun danger, doit être recommandé aux jeunes gens, comme aux vieillards, qui trouveront en lui une gymnastique attractive en même temps qu'un délassement précieux.»

A la même période, la Gazette de Lausanne, dans son numéro du 30 décembre 1927, écrit: «Le golf requiert les qualités que la race helvétique possède: le calme, le sang-froid, l'adresse, le coup d'œil exact. Mais il faut penser qu'au cours de l'histoire, les Suisses n'eurent point la vie paisible que réclame l'exercice du golf, ils avaient des tâches plus pressantes et puis s'ils ont eu connaissance du jeu pratiqué par les Écossais ils l'ont, sans doute, jugé avec le mépris que lui témoignent encore nombre de Confédérés. Cet état d'esprit a fortement contribué à retarder son introduction en Suisse, si on ajoute, d'autre part, que l'aménagement d'un parcours, à proximité d'une ville, est chose généralement assez difficile. Les négociations avec les paysans propriétaires des terrains furent, en outre, presque toujours laborieuses. C'est donc sur la montagne qu'est né le golf helvétique. Il y a quelque trente ans le premier parcours fut établi à Samedan (Grisons).» (Le journaliste s’est trompé: le premier terrain de golf de Suisse fut construit dès 1891 par le St. Moritz Golf Club, entre le village et le lac de Saint-Moritz.)

Dans la Gazette de Lausanne encore, édition du 2 février 1930, on trouve sous la signature de l’écrivain humoriste français Hervé Lauwick (1891-1975) une longue satire sur le golf. «On pourrait dire du golf ce qu'on a dit du footing: C'est la façon de marcher des personnes riches... Il est très rare de voir un facteur jouer au golf. On ne rencontre aucun joueur parmi les petits pâtissiers, les hommes sandwiches, les porteurs de prospectus, ou les démarcheurs qui vont de porte en porte. À ceux-là, le golf est inutile.»

L’hebdomadaire L’Illustré, dans son numéro du 14 juin 1934, donne la parole à Jean Peitrequin, journaliste et futur syndic de Lausanne, pour une tribune libre sur le golf, dont voici un extrait: «Le golf est le sport chic par excellence. Il nécessite du coup d’œil, un grand terrain gazonné convenablement percé de trous, un jeu de cannes recourbées à la base, et un porteur (en français sportif: caddie). Il est indispensable encore de disposer de petites balles dures qui font très mal quand on les reçoit dans l’œil. Comme tous les sports, celui-ci paraît suprêmement bête quand on ne le pratique pas. Mais dès l’instant où l’on s’y met, on ne tarit pas d’éloges à son propos, car, il faut bien croire aux choses qu’on fait, même en jouant, sans quoi la vie serait dépourvue de saveur. Il va sans dire que les meilleurs hommes d’État, comme les princes de la Science, comme les plus grands benêts de la terre peuvent arriver à jouer très convenablement au golf. L’essentiel, c’est de ne pas avoir de trous dans la mémoire, mais de posséder au contraire la mémoire des trous.»

Dans un encadré non signé, sous le titre «L’air de Lausanne-Golf», la Feuille d’Avis de Lausanne, dans son édition du 25 juin 1955, publie ce billet d’humeur et sans doute d’humour:

«L'autre jour, j'ai passé quelques instants au golf d'En Marin, un ‘link’ dont, paraît-il, les étrangers amateurs de ce sport – d'origine écossaise, affirme le dictionnaire – se repassent l'adresse. Il est vrai que, si l'on n'a pas de solides notions d'anglais, il est inutile d'aller traîner dans ce coin, d'ailleurs merveilleux avec ses ‘greens’ rasés comme par un maître-figaro, ses lisières de forêts vert sombre, son pimpant club house. Il n'empêche que nombreux sont les badauds qui, à bonne distance, regardent des messieurs déjà un peu épaissis faire tournoyer leurs ‘clubs’ (ici, il s'agit de cannes !) aux formes bizarres, fidèlement suivis de ‘caddies’ chargés de porter lesdits instruments et d'aller récupérer les balles expédiées quelquefois bien loin des ‘holes’ dans lesquels elles doivent, en principe, finir leur course. ‘Les chiens ne sont pas admis sur le terrain’, dit un écriteau. Je me demande bien pourquoi. Car si c'est pour éviter qu'ils fassent des dégâts à la pelouse, il faudrait aussi interdire le terrain à pas mal de joueurs! Y en a-t-il, de ces champions en herbe (c'est le cas de le dire) qui, à chaque coup, vous labourent quelques décimètres carrés de mottes. ‘But it doesn’t matter’, pourvu que l’on se distraie!»

1971: un tournant dans la mentalité journalistique

L’été 1971 marque un tournant, du moins dans la région lausannoise. Le Golf Club Lausanne organise en effet pour la première fois le Championnat européen amateurs par équipes, qui se déroule du 23 au 28 juin. Les organisateurs mettent sur pied un véritable service de presse, confié à un journaliste professionnel, Frédéric Schlatter, et appuyé par les rédacteurs de la Revue suisse de golf, Marina et Pierre Ducrey.

Le succès est réjouissant. Tous les quotidiens de l’époque, la Tribune de Lausanne, la Feuille d’Avis de Lausanne, la Nouvelle Revue de Lausanne, la Gazette de Lausanne, le Journal de Genève publient des pages spéciales sur le golf et des comptes-rendus détaillés, souvent illustrés, des phases du tournoi. La Télévision suisse romande dépêche une équipe pour réaliser un reportage d’une dizaine de minutes, non sans garder une dimension critique: alors que le porte-parole des organisateurs vantait la démocratisation du golf, l’image présente des vues du parc automobile, où se côtoient les voitures des marques les plus prestigieuses.

L’effet espéré est d’ailleurs de courte durée, puisque dans son édition du 10 août 1973, 24 Heures, l’ancienne Feuille d’Avis de Lausanne, titre une page consacrée au golf: «Sport d’été pour le gotha lausannois: le golf». L’article, signé P. A Krol, s’ouvre ainsi: «De tous les emplacements de sports et de loisirs en plein air dont dispose Lausanne, le moins populaire est sans conteste le terrain de golf. C'est d'ailleurs le plus ignoré. La plupart des Lausannois qui en connaissent l'existence n'en ont tout au plus aperçu que la pancarte, sur les croisées des chemins au hasard d'une traversée des bois du Chalet-à-Gobet. Le terrain d'En Marin est pourtant l'un des plus cotés d'Europe. Le Lausannois qui voudrait s'initier au sport le plus distingué du monde n'a guère la chance d'être admis au Lausanne Golf Club, même en payant ‘cash’ les six mille francs de finance d'entrée et les sept cents francs de cotisation annuelle. Le club affiche complet et la liste d'attente est longue. Le Lausanne Golf Club, comme tous les clubs de golf où n'a accès que le ‘happy few’ local, est un monde un peu à part. Les caddies forment eux-mêmes un petit monde à part dans la société fermée du club.»

Il n’en demeure pas moins que désormais les quotidiens de toute la Suisse se mettent à publier des articles de plus en plus approfondis et équilibrées sur le golf, que ce soit en Suisse ou dans le monde. Les publications les plus visibles sont les fascicules spéciaux «Golf» qui voient le jour entre 1989 et 2008 et donnent sur le golf des informations quasiment encyclopédiques (voir encadré).

En Suisse alémaniques comme en Suisse romande, durant les décennies 1970-2025, les quotidiens accompagnent le développement du golf en tant qu’activité sportive et sociale et le commentent. Les grandes questions qui se posent sont: Le golf peut-il devenir populaire en Suisse? Le golf est-il en train de se développer en Suisse? Le golf est-il un sport de riches? À ces questions, un responsable de l’ASG répond: «Oui, nous sommes assez satisfaits. Nous avons atteint la barre des 10'000 licenciés, ce qui n'est pas mal. Deux nouveaux parcours viennent de s'ouvrir.» (Gazette de Lausanne, 11 juin 1980). Sous le titre: «Les projets foisonnent en Suisse», Patrick Favre poursuit: «En Suisse, comme un peu partout dans le monde, le golf connaît une popularité croissante. Les projets de parcours, dans notre pays, sont d'ailleurs nombreux, mais leurs réalisations se heurtent à divers obstacles» (Gazette de Lausanne, 8 mai 1986) ou encore: «Le golf lémanique: bousculade au paradis. Le phénomène est incontestable: le golf est à la mode» (Journal de Genève et Gazette de Lausanne, 14 juillet 1987).

Le 23 février 1973, la NZZ se penche sur la situation en Allemagne et titre: «Le golf n'est pas réservé aux millionnaires.» Sous la signature (sdi), le journal poursuit «Pour l'instant, personne en République fédérale d'Allemagne n'a à craindre que le golf ne devienne un sport de masse. Lors de sa dernière assemblée générale annuelle, la Fédération allemande de golf (DGV) a annoncé que le nombre de clubs était passé à 100, mais qu'il s'agissait tous de clubs privés. Cependant, la DGV refuse d'admettre que seuls les millionnaires peuvent se permettre de courir après la petite balle blanche. Le nombre de membres est en constante augmentation; en 1949, on comptait 1000 golfeurs, jouant sur des parcours pour la plupart confisqués par les forces d'occupation; 23 ans plus tard, ce nombre est passé à 24'700.»

Le 27 avril 1992, Alfons Biland écrit dans la NZZ: «Nouvelles perspectives en Suisse. En seulement dix ans, le nombre de golfeurs titulaires d'une licence de club (carte de handicap) de l'ASG (Association Suisse de Golf) est passé de 9500 à un peu plus de 20'000. Durant la même période, neuf nouveaux parcours ont été construits. Des chiffres encourageants, pourrait-on penser. Mais les apparences sont trompeuses. Six de ces nouveaux parcours ont vu le jour près de la frontière (Weissenberg-Bodensee, Nack-Lottstetten, La Largue-Sundgau, et dans la région frontalière proche de Genève Bossey, Esery et Maison-Blanche), deux autres encore à Gland et à Bonmont. En revanche, sur le Plateau et en Suisse orientale, seul un petit parcours de 9 trous a été construit à Oberentfelden, dans le canton d'Argovie.»

Le 4 septembre 1993, la NZZ signale sous le titre «Le golf, sport populaire en Suisse?» la création du premier parcours par la Migros: Le plus grand acteur dans le secteur de la grande distribution de Suisse prévoit de construire le premier parcours de golf public de Suisse près de Hünenberg, dans le canton de Zoug. Le parcours de 18 trous de Holzhäusern, près du lac de Zoug, permettra de jouer sans abonnement à un club. La coopérative Migros Lucerne a présenté le projet vendredi à Risch. Le parcours de Holzhäusern vise à populariser le golf. Après l'obtention d'une licence, les joueurs pourront jouer sur le parcours moyennant un forfait journalier. Le coût, comme expliqué lors de la conférence de presse, équivaut à celui d'un forfait journalier de remontées mécaniques.»

Urs Osterwalder est fasciné par le modèle américain. Dans la NZZ du 25 avril 1994, titré: «Le boom et ses suites», il écrit: «Les Américains se caractérisent généralement par une attitude décontractée envers ce sport, le golf, qui consiste à jouer en plein air avec un set de clubs et une petite balle blanche. Dans un pays où les possibilités de golf sont quasiment illimitées, chacun peut s'y adonner sans grever son budget. Les golfeurs ne sont soumis à des restrictions que dans les clubs privés. On trouve des golfs partout. La construction de parcours supplémentaires, notamment publics est encouragée, à condition que les projets respectent les règles du bon sens, contribuent à la préservation de la nature et ne nuisent ni aux personnes ni à l'environnement.»

Il est régulièrement question de l’image du golf. Dans une interview de Paolo Quirici par Patrick Oberli parue le 20 décembre 1994 dans le Journal de Genève et Gazette de Lausanne, le professionnel déclare: «La population doit comprendre que le golf n’est pas seulement destiné aux snobs et aux personnes qui ont de l’argent. La majorité des gens désirent avant tout jouer au golf pour le sport.» Dans le Nouveau Quotidien du 14 février 1996, Jacques Houriet fait état d’un sondage selon lequel le golf devient de plus en plus populaire en Suisse. Mais le 14 mars 1997, dans le même journal, il a cette formule: «Le golf n’est pas un long fleuve tranquille, mais plutôt une rivière au dessin torturé», à propos de la suppression de l’émission SwinG de la Télévision suisse romande, produite par Philippe Hermann. Jacques Houriet relève dans le Nouveau Quotidien du 22 avril 1997 que le prix des actions de certains clubs s’effondre.

On retrouve un certain scepticisme sous la plume d’Urs Osterwalder dans la NZZ du 23 avril 1996: «Le golf est devenu un terrain de jeu pour tous les publics. De ceux qui veulent vraiment pratiquer ce sport à ceux qui se sentent aspirés par l'essor du golf, l'intérêt est évident pour tous. Certains sont sincères, d'autres feignent l'enthousiasme. Les jeunes et les débutants hésitent encore, surtout ceux qui souhaitent découvrir le golf sans investissement financier important. Lorsque la réalité s'avère différente et que l’élan manque, les médias sont vivement encouragés à soutenir, gratuitement bien sûr, l'essor du golf. Et que se passera-t-il si l'offre finit par être excédentaire? Si, comme c'est le cas pour certains clubs français, les fonds nécessaires à l’entretien des parcours font défaut et que la fermeture devient inévitable?»

La presse se fait l’écho des deux mouvements qui dès la fin du 20e siècle popularisent le golf en Suisse, l’ouverture par la Migros de nouveaux parcours et la création de l’Association des golfeurs indépendants (ASGI) (Le Temps, 7 août 1998). «Le golf est un sport trop génial pour le réserver à une élite!», s’écrie le grand patron de la Migros en inaugurant les seconds neuf trous du parcours du signal de Bougy, sur la côte lémanique (Le Temps, 13 mai 2004). Le golf n’est pas plus coûteux que le football» proclame la NZZ du 12 septembre 2007. Le Temps du 2 septembre 2006 n’est pas en reste: «Le boom économique de la petite balle blanche ne connaît aucun répit. Des sommes astronomiques sont en jeu, et les perspectives de développement sans limites.» Les journaux ne s’interdisent plus de placer le golf en couverture, fût-ce de manière ironique.

Pages et numéros spéciaux consacrés au golf

22 mai 1989: la Neue Zürcher Zeitung, cahier de de 20 pages sur le golf, avec de nombreuses illustrations et publicités de toutes sortes. Tous les aspects du sport sont couverts, allant des questions les plus élémentaires (lexique, description du swing) aux plus pointues. Les textes les plus importants sont rédigés par Alfons Biland.

10 mai 1997: le Tages-Anzeiger suit cet exemple de manière plus modeste en consacrant une page au golf avec des explications sur le jeu, l’étiquette, les parcours et les possibilités de vacances de golf en Suisse.

22 mai 1991: le Journal de Genève publie un supplément «Golf» avec des articles de Patrick Favre, Évelyne Boyer et Jacques Houriet, ayant pour thèmes notamment le sponsoring, les nouveaux parcours de Suisse, le golf en Afrique du Sud et au Japon.

27 mai 1992: le Journal de Genève, nouvelle formule fusionnée avec la Gazette de Lausanne, publie un supplément «Golf. Saison 1992». Le quotidien relie les nombreuses pages qu’il consacre au golf à un autre supplément de plusieurs pages du même numéro sous le titre «Planète oblige», où le golf est également largement présent.

28 mai 1993, le Journal de Genève-Gazette de Lausanne publie sous l’en-tête «Golf. Le coup de jeune» un encart riche de 32 pages.

26 au 28 mai 1995: le Nouveau Quotidien, journal créé en 1991 et appelé à disparaître en 1998, propose, dans son édition Le nouveau vendredi une approche quasi encyclopédique de tous les aspects du golf, avec lexique et liste des golfs de Suisse. Le fascicule est dirigé et largement rédigé par Jacques Houriet.

10 juin 2001:Le Matin se penche à son tour sur le golf. Il s’intéresse aux aspects sociaux du jeu, à sa pratique et à son coût.

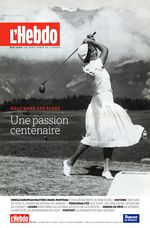

26 au 28 mai 1995:L’Hebdo, disparu en 2017, publie, en collaboration avec la Tribune de Genève, un hors-série richement illustré, intitulé: «Été 2008. Golf dans les Alpes. Une passion centenaire», en référence au centième anniversaire du golf de Crans-sur-Sierre (1906-2006)

Le golf: un autre regard

Le changement d’attitude de la presse face au golf se mesure par de nombreux articles positifs, comme cet éditorial du Temps du 18 avril 2007, «Le golf ? Un sport, un vrai». Les clichés ont la peau dure. Ils sont combattus de manière efficace et ironique par Jacques Houriet dans le Journal de Genève du 19 décembre 1991: «Les clichés sont généralement liés à l’argent, au snobisme, au caractère élitiste de ce sport. Vous avez dit sport? Voilà encore un sujet dont raffolent les détracteurs de ce … loisir! En revanche, aucun ne relève jamais l’incroyable difficulté du swing de golf, l’épouvantable effort de concentration qu’il exige, l’inimaginable dose de philosophie dont il faut faire preuve pour accepter de voir cette satanée balle tomber dans un obstacle d’eau ou un bunker.»

L’histoire du golf appelle divers commentaires érudits ou plaisants. Ainsi, sous la plume de Detlef Hennies, dans la NZZ du 22 avril 1991: «Aucun pays au monde ne peut se targuer d'une histoire golfique aussi longue et diversifiée que l'Écosse. La légende veut que, voici plus 800 ans, des bergers se distrayaient en poussant à l’aide de leur houlette de petits cailloux jusqu’à des trous de lapins. Ainsi débuta le golf, qui fascina rapidement les riches et l'aristocratie, sans jamais perdre son statut de sport national. Le golf fait partie intégrante de la vie quotidienne, mais l'histoire et la tradition sont tout autant préservées que les terrains de golf. Et ceux-ci comptent sans aucun doute parmi les meilleurs au monde. Les Écossais valorisent la tradition et les règles transmises de génération en génération, qui enseignent l'humilité et la correction. Et ils apprécient leurs partenaires, avec lesquels ils se comportent de manière extrêmement amicale et prévenante, comme il convient entre gentlemen.»

Selon Jacques Houriet, «l'une des premières golfeuses célèbres a été décapitée! Marie Stuart, reine des Écossais, était en effet une joueuse acharnée, qui n'hésita pas à aller faire un parcours un jour de 1567, quelques heures seulement après le meurtre de son mari, Lord Darnley. La passion du golf n'a pas de limite. Malgré cette noble descendance, le fameux slogan «no dogs, no ladies» fleurissait dans certains clubs des îles britanniques il y a peu de temps encore. Du moins devant l'entrée du club-house. Aujourd'hui, les femmes, comme les hommes d'ailleurs, sourient de cette particularité désuète.» (Le Temps, 21 juillet 1998). Regrets devant l’évolution du golf ? Peut-être, si l’on en croit la NZZ du 28 avril 2000: «Le golf: une conquête américaine? Ce jeu, originairement européen, subit de plus en plus d'influences étrangères.»

Le golf se met à susciter des formules-choc, comme celles-ci: «Grosse dotation pour l’Évian Masters: Du liquide pour ces dames» dans le Journal de Genève du 9 juin 1994, ou encore «L’autre festival de…cannes. Ou lorsque le golf fait son cinéma et décerne ses palmes» dans le Nouveau Quotidien du 29 octobre 1997, toutes deux dues à Jacques Houriet. Jolie formule encore que celle de Sébastien Ruche dans Le Temps du 23 mai 2002: «Les investisseurs obligataires sont nerveux mais n’ont pas les yips du golfeur.» L’auteur décrit «ces mouvements parasites et brusques, un genre de spasmes, qui s’emparent du golfeur au moment de putter». Du même journaliste, le titre «Évian s’achève sur un coup de Grace époustouflant », pour saluer l’exploit de l’Australienne Grace Kim (Le Temps, 14 juillet 2025).

La presse et le sport de compétition

On l’a vu plus haut, jusque dans les années 1960, les journaux reproduisaient les résultats des moindres tournois locaux. Dès les années 1970, à part quelques grands Championnats (Lausanne, 1971, Championnat européen par équipes, Genève 1975, Championnat européen juniors par équipes, Lausanne et Genève 1982, Championnats du monde messieurs et dames par équipes), la presse se fait de plus en plus discrète dès lors qu’il s’agit de donner des reflets du sport de compétition en Suisse.

Les journaux ne s’intéressent qu’épisodiquement et de loin aux résultats des équipes nationales, en Suisse et dans le monde. Ce phénomène est analysé régulièrement par les dirigeants et par les golfeurs eux-mêmes. Le golf souffre de l’absence d’un «facteur Federer», qui permettrait de focaliser l’attention. Les journaux sont avides de vedettes et dès qu’un joueur ou une joueuse, amateur ou professionnel, sort du lot, il ou elle focalise l’attention. De 1970 à nos jours, un seul événement et ses vedettes attirent une attention qui ne se dément pas, année après année, c’est l’Open suisse de golf, devenu Masters européen en 1983, qui se déroule sur le parcours de Crans-Montana (voir plus bas).

La situation difficile des professionnels-joueurs est relevée dans un article de Bertrand Monnard paru dans la Gazette de Lausanne, édition du 12 septembre 1983 et intitulé: «Les professionnels suisses ont peur de devenir les smicards du golf.» L’expression avait été utilisée pour désigner les participants à l’Open-Masters de Crans, trop démunis pour pouvoir se loger à l’hôtel et en quête désespérée de classement dans le prize money. Dans un article de la NZZ du 23 décembre 2007, Stefan Oswald traite le même sujet: «Le golf professionnel en Suisse est un métier difficile, y compris financièrement. Avec près de 150'000 euros de gains, André Bossert est de loin le golfeur professionnel suisse le plus titré cette année. Ce montant place le Zurichois de 53 ans à la 3e place du classement annuel de l'European Senior Tour, grâce à la saison la plus régulière de sa carrière et à sa première victoire en tournoi chez les plus de 50 ans. Tous les autres golfeurs professionnels suisses n'ont pas connu autant de succès et ont cumulé des gains inférieurs à ceux de Bossert: seuls deux ont gagné plus de 10'000 euros.»

Dans leurs articles des années 1986 et suivantes, Patrick Favre et Jacques Houriet suivent d’un regard sympathique les résultats des joueurs suisses, amateurs et professionnels, tout en ouvrant les colonnes du Journal de Genève et Gazette de Lausanne aux exploits des professionnels de Grande Bretagne et même des USA.

Evelyn Orley et Régine Lautens sont les premières proettes qui suscitent l’intérêt des médias, en attendant Nora Angehrn et, plus tard, Albane Valenzuela, les sœurs Métraux et Chiara Tamburlini. Chez les hommes, Christophe Bovet, Paolo Quirici, Steve Rey et André Bossert retiennent l’attention avant les pros des nouvelles générations, comme Julien Clément et Joël Girrbach. Mais le suivi donné à leur carrière est très épisodique, fonction de leurs succès.

Il en va de même des grandes compétitions professionnelles mondiales, y compris les quatre Majors. Leurs résultats paraissent de temps à autre dans un quotidien, mais de manière irrégulière, sauf entre 1986 à 2007. Durant cette période, le golf professionnel jouit d’une attention accrue, grâce à l’intérêt que lui portent Patrick Favre et Jacques Houriet, avec, naturellement, le soutien des rédactions successives du Journal de Genève, de la Gazette de Lausanne, du Nouveau Quotidien et du Temps, journaux alors en pleine mutation.

Nick Faldo, Sandy Lyle, Jack Nicklaus, puis Tiger Woods sont les noms qui apparaissent le plus souvent. «Au sommet de son art, Tiger Woods est devenu le grand timonier du golf-business, décidément un joueur à part», écrit Jacques Houriet dans Le Temps du 19 novembre 1999. Dans l’édition du 30 décembre 2015, Philippe Chassepot se demande «Comment Tiger Woods a changé le golf ». Il poursuit: «L'Américain fête ses 40 ans le 30 décembre et ses 20 ans de professionnalisme en 2016.» Mais il ne cache pas les ombres qui pèsent sur la carrière du champion aux multiples blessures. La NZZ, sous la signature Obi apporte une autre nuance sur la carrière de Tiger Woods dans une dépêche envoyée d’Atlanta le 12 juin 2001: «Quelle est la réaction des non-Blancs à Woods? Le phénomène du golf laisse les minorités indifférentes.»

Le grand retour du golf aux Jeux olympiques en 2016 et la création de nouveaux circuits professionnels dans le monde sont autant de sujets qui retiennent l’attention du quotidien Le Temps (29 septembre 1912, 22 novembre 2019), avec une conclusion mi-sérieuse, mi plaisante de Sébastien Ruche: «L’argent du golf(e) n’a pas d’odeur» à propos du nouveau circuit professionnel LIV, richement doté par l’Arabie saoudite (Le Temps, 13 juin 1922).

Le golf est au programme des Jeux olympiques de Paris 1900 et de Saint-Louis (USA) 1904. Il disparaît ensuite jusqu’aux JO 2016 de Rio de Janeiro. La Suisse y est représentée par deux joueuses, Albane Valenzuela, amateure à l’époque, qui termine au 21e rang, et Fabienne In-Albon, professionnelle. Le quotidien 24 Heures, sous la plume de Christian Maillard, publie de brèves informations à ce sujet dans ses éditions des 16 et 19 août 2016.

Pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à 2021 pour cause de Covid, la participation d’Albane Valenzuela et de Kim Métraux ne retient guère l’attention des médias. Toutefois, le responsable de la rubrique sportive du Temps, Laurent Favre, consacre une page à Albane Valenzuela en focalisant sur le rôle d’Alexis, son frère de 20 ans, qui lui sert de caddie (Le Temps du 5 août 2021). Il en va tout autrement des JO de Paris 2024, où l’espoir d’une médaille est immense: Morgane Métraux est encore en tête au troisième tour. Tout semble possible. Les quotidiens 24 Heures, Tribune de Genève, par Robin Carrel, Pierre-Alain Schlosser et Ruben Steiger, et Le Temps, par Laurent Favre, consacrent dans leurs éditions des 7 au 10 août 2024 plus d’espace au golf que jamais peut-être. Hélas, le quatrième tour est fatal à Morgane, qui termine 18e, devancée par Albane Valenzuela. On note que, pour la première fois, la Suisse parvient à qualifier un joueur, le professionnel Joël Girrbach.

Principaux journalistes de golf en Suisse

Le premier journaliste professionnel qui signe (parfois) des articles sur le golf dans le Journal de Genève avant la Seconde Guerre mondiale n’est autre que René Payot (1894-1970), futur rédacteur en chef et directeur du quotidien dont il avait longtemps été correspondant parlementaire à Berne. Excellent golfeur, membre de l’équipe suisse en 1930, il est président du golf de Crans-sur-Sierre dès 1929.

On retrouve dans les quotidiens romands La Gazette de Lausanne, le Journal de Genève, le Nouveau Quotidien, enfin Le Temps, les noms de Patrick Favre et de Jacques Houriet, et, en -suisse alémanique, d’ Alfons Biland et Urs Osterwalder. Patrick Favre (née en 1954) à côté de ses activités de journaliste et de rédacteur de la Revue suisse de golf durant quelques années, crée en 1989 Pim Sportguide SA. Jacques Houriet (né en 1959) écrit pour Le Temps jusqu’en 2007. Il est (depuis sa création en 1999) rédacteur en chef de l’organe de l’ASGI, Open Golf Magazine.

Tous deux avaient été précédés par un jeune rédacteur (né en 1938) à la Revue suisse de golf, qui publia sous les initiales P. D dès les années 1960 également de brefs reportages de golf dans la Tribune de Lausanne. Le même auteur signe jusqu’en 1985 sous les pseudonymes Bogey et Peter Duncan des articles dans la Gazette de Lausanne et le Journal de Genève. Il cesse ses activités de journaliste de golf «freelance» au milieu des années 1980, puis publie un livre sur le golf de Crans à l’occasion de son 100e anniversaire (1906-2006) et, en collaboration avec Michael Krieger, une histoire du Golf Club Lausanne pour ses 100 ans (1921-2021). Il participe au projet collectif Swiss Golf History.

Sébastien Ruche né en 1972, journaliste économique au quotidien Le Temps depuis 2016, passionné de golf, obtient des «congés» de son rédacteur en chef pour couvrir le Masters européen de Crans-Montana. En plus de reportages, il glisse ici ou là un article sur le golf dans le monde. Il lance parfois un clin d’œil complice à ses lecteurs golfeurs, comme lorsqu’il titre un article économique publié le 23 mai 2025 «Les investisseurs obligataires sont nerveux, mais n’ont pas les yips du golfeur».

Golf et écologie

La presse participe largement au débat opposant les promoteurs et dirigeants du golf aux milieux écologistes. Ce débat remonte aux années 1970, époque à laquelle Jost Krippendorf, professeur à l’Université de Berne, menait un combat frontal contre le golf. À ses yeux, les parcours étaient plus nocifs que le bétonnage d’un parking.

Sous le titre «L’environnement est-il menacé par le golf ?», le correspondant de la NZZ à Sydney annonce dans l’édition du 25 avril 1994 la première célébration d’une «Journée mondiale anti-golfeurs», prévue pour le 29 avril. «Si l’événement peut faire sourire les golfeurs, les organisateurs de cette journée de protestation la prennent très au sérieux. Ils se considèrent comme des écologistes responsables préoccupés par les conséquences de l'essor mondial de la construction de nouveaux terrains de golf. Le Mouvement mondial anti-golf a récemment adressé une pétition au Comité international olympique (CIO), demandant que le golf ne soit pas inclus au programme des Jeux olympiques de 2000 à Sydney.»

Le Tages-Anzeiger se fait l’écho dans son édition du 1er février 1994 des inquiétudes suscitées par le «boom» du golf en Suisse et invite la Confédération à légiférer à ce sujet. La réponse est peut-être apportée par des solutions novatrices, comme le projet de golf de Bachtel près de Zurich.

La NZZ salue dans son édition du 13 mars 1996, sous le titre: «Golf et nature: un complément idéal?» la naissance de ce projet. «Le golf est pour certains un sport idéal pour le corps et l’esprit, tandis que pour d’autres, il est dénoncé comme un loisir destructeur de la nature, réservé à un cercle exclusif et privilégié. Les initiateurs du Golf Zurich-Bachtel, dont le projet devrait être soumis au vote des assemblées municipales de Dümten et Hinwil en juin, innovent avec leur projet : d’une part, le parcours de 18 trous sera accessible au public, en plus des membres du club, pour 50 à 75 francs par jour; d’autre part, une zone de loisirs de 67 hectares accessible à tous sera créée à Bachtel. Les mesures de protection de l’environnement prévues sont impressionnantes. La zone, jusqu’alors intensivement exploitée par l’agriculture, sera agrémentée de nouveaux plans d’eau, ruisseaux, haies et aires de repos pour les animaux, ont expliqué les initiateurs lors d’une conférence de presse. Un réseau de biotopes est prévu sur l’ensemble du site, conformément aux exigences du WWF.» Au grand regret des initiateurs, les populations concernées repoussent le projet.

Les promoteurs du golf de Goldenberg connurent plus de succès, puisque le nouveau parcours fut inauguré le 21 juin 1997, grâce à une excellente collaboration avec les milieux écologiques (NZZ, 19 avril 1997).

La création d’un golf sur les côtes du Pfannenstiel, sur la commune de Meilen, dans le canton de Zurich, est lancée avec de grandes ambitions elle aussi et la volonté de respecter l’environnement (NZZ, 20 mars 2000). Mais ce premier projet se heurte à la volonté populaire. Un second projet rencontre lui aussi l’opposition des habitants de Meilen (NZZ, 13 septembre 2003). Il faut attendre 2015 pour le lancement d’une nouvelle initiative, qui aboutit à l’ouverture du golf actuel en 2018.

La controverse née du projet de golf à Grimisuat, au-dessus de Sion, dans le Valais central, illustre mieux que toute autre l’opposition entre partisans de la protection de la nature et promoteurs d’un nouveau golf. Cette controverse a occupé les tribunaux et les médias durant près de dix ans et s’est terminée par l’abandon du projet. Le petit golf de Noas, à Chermignon, a connu un destin plus favorable. Le golf de Noas existe toujours, malgré les oppositions, et est fréquenté durant une grande partie de l’année.

Le 7 février 1989, le Journal de Genève annonce que le Conseil d’État du Canton du Valais autorise la construction d’un parcours de 18 trous à Grimisuat. Le projet est homologué l’année suivante (Journal de Genève, 5 avril 1990). Mais le WWF et la Ligue valaisanne pour la protection de la nature font opposition. Deux dossiers du Journal de Genève font le point sur la situation. Dans l’édition du 29 février 1992, une page de Christophe Hans intitulée: «Haro sur les déserts verts des golfs» permet de comprendre la position des opposants: les milieux écologistes insistent sur le fait qu’un golf représente une charge pour la nature. «C’est un désert biologique», s’exclame Philippe Werner, biologiste actif au sein de la Ligue valaisanne pour la protection de la nature, «juste bon pour les merles et les moineaux. La taille de la surface en gazon bannit les fleurs. Et sans fleurs, pas d’insectes, donc pas d’oiseaux». Le Tribunal fédéral oppose un non définitif au golf de Grimisuat (Journal de Genève, 14 mars 1998).

Le 13 novembre 1993, le Journal de Genève publie sous le titre: «Les greens dérangent les Verts» un second dossier sur le même thème, dont un article intitulé: «Chermignon: trois ans d’illégalité.» En dépit d’un arrêté négatif du Tribunal fédéral (Journal de Genève, 26 janvier et 12 août 1994), le golf de Noas poursuit son activité. Ajoutons que le Nouvelliste ponctue toutes les phases de ces conflits par de nombreux articles.

Le Tages-Anzieger du 6 avril 2000 donne la parole à Raimund Rodewald, directeur de la Fondation pour la protection du paysage depuis 1992. Ce dernier se montre très critique sur l’impact d’un golf pour l’environnement pour toutes sortes de raisons: consommation d’eau, impact sur le paysage naturel, utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires. Le même quotidien publie le 17 janvier 2004 une lettre de lecteur expliquant de manière détaillée les raisons pour lesquelles soutenir la construction d’un golf au détriment d’une entreprise agricole va à contre-courant des besoins.

Sous le titre «Le benjamin des golfs lémaniques sera politiquement correct», Yelmarc Roulet explique dans Le Temps du 13 mai 1998 comment «les promoteurs insistent sur l'aspect écologiquement correct de leur golf. À coup de plantations compensatoires, ils ont fait taire les oppositions des organisations de protection de la nature». Le golf de Lavaux a été officiellement inauguré en 2000. Le Temps du 22 août 2017 insiste: Le golf éco-compatible existe, Ascona l’a créé. Fertilisation du sol 100% organique, recyclage de l’eau, seize espèces d’oiseaux en guise d’insecticide: le prestigieux golf tessinois se veut le plus respectueux possible de l’environnement.»

La presse romande accorde une large place aux attaques subies par les trois parcours de Genève, Lausanne et Payerne en avril 2023

Elle titre: «Écologie radicale, Des activistes du climat s’en prennent au golf de Lausanne», 24 Heures, 13 avril 2023, «Le Golf Club de Genève saccagé», 24 Heures, 17 avril 2023; «Parcours saccagés» (24 Heures, 23 avril 2023). Pour Philippe Reichenbach, président du syndicat Uniterre, cité par 24 Heures le 18 avril 2023, «les golfs sont une aberration. Mais de là à commettre des actes de vandalisme, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas cautionner». La conseillère nationale genevoise verte Delphine Klopfenstein Broggini n’est guère plus indulgente dans l’interview qu’elle donne en direct au Téléjournal de la RTS le 17 avril 2023. Elle y parle d’«action symbolique» et du caractère emblématique» du golf, «l’un des sports les plus polluants au monde», selon elle. Le TJ ne donne pas la parole aux intéressés, les responsables des golfs.

Ces incidents permettent aux responsables des golfs et de Swiss Golf de montrer que les parcours sont beaucoup plus favorables à la nature que ne le veut leur réputation. 24 Heures, dans ses éditions du 17 et du 23 avril 2023, ouvre ses colonnes aux défenseurs du sport. En outre, le quotidien publie dans le Courrier des lecteurs du 1er mai 2023 deux témoignages de lecteurs très favorables au golf. Le Temps du 19 avril 2023 publie une interview d’Etienne Marclay, président de la Commission durabilité de Swiss Golf. Ce dernier estime que ces attaques nuisent à la cause que tout le monde s’efforce de défendre, la durabilité.

L’Open suisse-Masters européen

«Ce tournoi est une carte de visite mondiale. Il génère chaque année plusieurs centaines d’heures de diffusion dans plus de 150 pays», selon Yves Mittaz, directeur du Masters européen (Nouvelliste, 20 juin 2025). Avant de prendre le titre d’Open suisse, puis de Masters européen, le Championnat ouvert de Suisse était intitulé Omnium suisse. Le Golf Club Lausanne en organise les trois éditions de 1934, 1935 et 1936. Elles sont d’abord largement annoncées dans les quotidiens, puis les résultats sont publiés dans les jours qui suivent la fin de la compétition: Gazette de Lausanne, 8 août et 27 août 1934, Feuille d’Avis de Lausanne, 27 août 1934, Tribune de Lausanne, 27 août 1934; Gazette de Lausanne, 9 septembre 1935, Journal de Genève, 9 septembre 1935; Tribune de Lausanne, 9 septembre 1936. Le tournoi n’est plus disputé jusqu’à la fin du mois d’août 1939. Dans son édition du 30 août 1939, le Journal de Genève donne un bref aperçu de la compétition, qui se déroule dans une atmosphère particulière à la veille de la guerre. Bien que le titre d’Open suisse lui soit désormais reconnu, le quotidien continue à l’appeler Championnat international de Suisse.

Le premier programme imprimé de l’Open suisse voit le jour en 1953. Il est en vente pour un franc. Jusque dans les années 1960, le tournoi est quasiment absent de la presse quotidienne suisse, si ce n’est un entrefilet ici ou là. Il en va autrement de la presse londonienne. Dès 1959, les organisateurs invitent à Crans l’excellent correspondant du Daily Telegraph, Leonard Crawley. Entre deux verres de whisky, ce grand journaliste écrit des reportages fleuris sur l’Open suisse. Il s’étonne en particulier des vols d’avions militaires, à l’époque des Vampire et des Venoms, dans le ciel du tournoi. La tradition d’inviter des journalistes anglais est renforcée par l’avènement de sponsors, qui insistent pour que celui-ci soit mieux connu et ses résultats mieux diffusés. Au cours des années 1960 et 1970, plusieurs grands noms du journalisme de golf sont présents à Crans et publient de nombreux reportages sur l’Open: Peter Ryde (The Times), Peter Dobereiner (The Observer, The Guardian), Gordon Richardson(BBC), parmi d’autres. La presse suisse suit le mouvement de manière progressive et des articles de plus en plus nombreux paraissent dans les quotidiens, aussi bien locaux comme le Nouvelliste que romands (Gazette de Lausanne, Journal de Genève) et suisses alémaniques (NZZ, Tages-Anzeiger).

Les organisateurs sont dans l’obligation de prévoir des outils de communication. A l’origine, le téléphone est maître. Les correspondants dictent leurs articles.

Les PTT sont invités à installer des centraux provisoires. Les premières opératrices TELEX font leur apparition dans les années 70. Il faut attendre les années 1980 pour que le FAX soit finalement introduit. Le local qui sert de salle de presse, situé dans le Sporting à côté des vestiaires hommes, est plus que précaire. La première retransmission complète du tournoi par la télévision a lieu en 1983 (Gazette de Lausanne, 12 septembre 1983).

Dans la Gazette de Lausanne du 3 septembre 1989, Patrick Favre laisse éclater sa joie, non sans nuances toutefois. «ILS SONT TOUS LÀ! Heureux et fier d'être présents. Ils sont venus voir l'Événement. Le Tournoi. Et pendant quatre jours, ils communiquent à leurs lecteurs leur passion du golf. Ils écrivent à quel point ce sport est beau, sain, fascinant Et extrêmement spectaculaire s’il est pratiqué à un haut niveau. Tant mieux. C'est vrai que le golf est encore par trop méconnu en Suisse et qu'il mériterait de figurer plus souvent en bonne place dans les colonnes de nos quotidiens ou hebdomadaires. Réjouissons-nous de voir l'Ebel European Masters et Swiss Open susciter un intérêt certain. Exprimons notre satisfaction de noter que le plus grand tournoi de golf de notre pays – et un des plus importants événements sportifs disputés chaque année sur le territoire helvétique – occupe la place qu'il mérite dans nos journaux.»

La couverture de l’Open suisse-Masters européen n’a cessé de s’amplifier depuis les années 1990. Les signes extérieurs de la présence des médias se reconnaissent par la nouvelle salle de presse, aménagée dans le grand bâtiment provisoire situé au sud du green du 18. D’autre part, la présence de la télévision est de plus en plus visible au sud de l’étang long, le lac naturel situé en bordure du 18, où stationne une foule de camions, et sur tout le parcours, notamment par de grands mats supportant des caméras. Le nombre d’articles publiés dans la presse suisse ne cesse d’augmenter, du moins jusque vers 2010.

On observe une sorte de bascule dans ces années, due à la disparition de certains titres (Gazette de Lausanne, Journal de Genève, Nouveau Quotidien), à la contraction des rédactions sportives qui se concentrent sur quelques sports au détriment du golf et à la diminution du nombre des journalistes spécialisés. Les organisateurs du tournoi doivent faire des prodiges pour intéresser les journaux, même ceux qui, traditionnellement soutenaient le golf. Les deux pages publiées en prélude du Masters par Le MatinDimanche du 20 août 2023 paraissent grâce à un accord commercial entre le journal et la direction du tournoi. Même le Nouvelliste se fait discret. Seule exception: depuis 2018, Le Temps, grâce à Sébastien Ruche, golfeur passionné et journaliste de talent, qui parvient à publier de longs reportages richement illustrés dans son journal.